La resistenza agli agrofarmaci va gestita in maniera integrata

La rotazione dei principi attivi con diversi meccanismi d'azione e l'uso di miscele continuano ad essere degli strumenti fondamentali per ridurre i fenomeni di resistenza in campo. Ma quando il numero di sostanze attive si riduce, che si fa?

I primi casi di resistenza delle piante infestanti agli erbicidi sono stati riportati nel 1957 e da allora la casistica è aumentata a causa dell'uso degli erbicidi sempre più frequente (Foto di archivio)

Fonte immagine: Agronotizie

Il mondo della difesa fitosanitaria in Europa sta vivendo una fase critica: il numero di sostanze attive disponibili si riduce progressivamente, mentre i patogeni, gli insetti e le infestanti continuano a sviluppare resistenze.

Si è parlato di questo durante un recente convegno organizzato dall'Aipp, l'Associazione Italiana per la Protezione delle Piante. Esperti e rappresentanti delle tre principali organizzazioni internazionali per la gestione delle resistenze, Frac (Fungicide Resistance Action Committee), Irac (Insecticide Resistance Action Committee) e Hrac (Herbicide Resistance Action Committee), hanno analizzato lo stato attuale della resistenza ai fungicidi, agli insetticidi e agli erbicidi.

Il tema centrale emerso durante l'incontro è stata la necessità di mettere in pratica strategie integrate per la gestione delle resistenze: la chimica da sola non sarà più sufficiente a garantire rese e qualità produttiva e vanno combinate tra loro innovazioni tecnologiche, buone pratiche agronomiche e un uso responsabile degli agrofarmaci.

Quindi, quali sono le strategie anti resistenza più importanti da adottare in campo, per contrastare la selezione di ceppi resistenti?

- rotazione dei principi attivi con diversi meccanismi d'azione;

- miscele di principi attivi con meccanismi d'azione diversi;

- mantenere i dosaggi raccomandati e limitare il numero di trattamenti con sostanze attive che hanno lo stesso meccanismo d'azione;

- effettuare, quando possibile, trattamenti preventivi per ridurre la pressione selettiva;

- implementare la difesa integrata con tecniche agronomiche e biologiche complementari.

Fungicidi, monitoraggi e predittività

Il Frac lavora per prolungare l'efficacia dei fungicidi soggetti a resistenza e, in altre parole, aumentare la loro vita utile.

Per fare questo vengono fatti una serie di monitoraggi a livello globale e, per esempio, in questi anni stanno analizzando il caso significativo dei fungicidi appartenenti al gruppo Frac Caa, una classe di fungicidi molto utilizzata sulla vite per il controllo della peronospora. Nonostante si conoscano già mutazioni amminoacidiche che conferiscono resistenza, questi fungicidi funzionano ancora se applicati seguendo le raccomandazioni del Frac. Gli esperti si sono quindi chiesti se ci fossero fluttuazione nelle mutazioni in campo che permettessero ai fungicidi di rimanere attivi nel corso degli anni.

Dai monitoraggi effettuati in campo attraverso l'uso delle captaspore su Plasmopara viticola, si è osservato che alcune mutazioni emergono solo in determinati momenti della stagione. Una mutazione compare tardivamente, mentre un'altra ha un picco centrale, ma prima della fine della stagione il livello di resistenza cala. Come si spiega? Una delle ipotesi è che potrebbe esserci un meccanismo naturale di "reset" della popolazione fungina in vigneto, che permette ancora l'efficacia di alcuni fungicidi del gruppo Caa se applicati seguendo le raccomandazioni del Frac. Ma gli studi sono ancora in corso e questa è solo una delle ipotesi prese in considerazione.

Inoltre, uno degli obiettivi del Frac è quello di passare dalla diagnostica di campo a un sistema predittivo, che consenta di anticipare l'evoluzione delle resistenze. Questo si può fare per esempio con le captaspore, apparecchiature idonee per la cattura, dall'aria e dalle foglie vecchie sul terreno, delle spore che vengono poi esaminate al microscopio. Oppure, sono in corso esperimenti con sacchetti di oospore lasciati a svernare nel terreno e successivamente analizzati in laboratorio. Questo studio permette di identificare i tempi minimi e massimi di germinazione, fornendo informazioni preziose su quando l'infezione è pronta a svilupparsi in campo.

L'idea è quella di integrare questi dati in un Dss, cioè un sistema di supporto delle decisioni in grado di fornire agli agricoltori indicazioni precise sul rischio di insorgenza della resistenza, andando oltre i soli parametri meteorologici.

Sacchetti con le oospore posti a svernare sul terreno

(Fonte: Università di Milano)

Ad ogni modo, è importante ricordare che, da letteratura scientifica, la resistenza è stata riscontrata per tutte le classi di fungicidi, ma questo non deve scoraggiare. Applicando correttamente le strategie anti resistenza, è possibile mantenere l'efficacia delle sostanze attive nel tempo. Un aiuto agli agricoltori arriva dall'etichettatura dei fungicidi: oggi, oltre al nome del gruppo Frac, è indicato anche il codice, che è più intuitivo. In questo modo risulta più facile per l'agricoltore creare una miscela di prodotti che non appartengono allo stesso gruppo e quindi che non hanno lo stesso meccanismo d'azione.

Il problema principale al momento resta la perdita di fungicidi multisito, che porta inevitabilmente all'uso crescente di fungicidi monosito e al rischio di selezionare ceppi resistenti a più classi contemporaneamente.

Questo è un problema che ci si trova ad affrontare anche con un patogeno per il quale sono ancora disponibili numerosi meccanismi d'azione come la Plasmopara viticola ma che diventa ancora pù complesso con patogeni per cui ci sono meno principi attivi a disposizione. È il caso, per esempio, del parassita facoltativo Stemphylium vesicarium, agente della maculatura bruna del pero per cui, spiega Silvia Toffolatti dell'Università degli Studi di Milano: "si devono fare tra i 15 ai 20 trattamenti tra la fioritura e la raccolta per avere una produzione adeguata a livello quantitativo. In questo caso abbiamo abbastanza meccanismi d'azione da miscelare ma non sono comunque abbastanza. Immaginate di dover miscelare e ruotare per 15 trattamenti questi pochi meccanismi. Le difficoltà per gli agricoltori ci sono e sicuramente le strategie anti resistenza vanno adottate, ma la difesa va vista a livello di difesa integrata. Quindi, il fungicida non deve fare da padrone ma dobbiamo iniziare a cambiare mentalità e adottare veramente tutti i dettami della difesa integrata".

La sfida della resistenza con gli insetticidi

Anche l'Irac rappresenta una rete globale a supporto dell'implementazione di programmi di gestione delle resistenze, in questo caso agli insetticidi.

Tra le soluzioni suggerite la rotazione di principi attivi con diversi meccanismi d'azione e l'uso di miscele rimangono gli strumenti fondamentali; spesso difficili da applicare in campo visto il ridotto numero di sostanze disponibili.

Uno dei problemi principali nella gestione della resistenza agli insetticidi in Italia è la mancanza di un database nazionale aggiornato. Attualmente, le informazioni disponibili si basano su ricerche pubblicate o in corso, caratterizzare da un valore spesso più informativo e storico e da un ritardo significativo tra l'identificazione del problema e la diffusione delle pubblicazioni.

Inoltre, manca un coordinamento sul monitoraggio dei fenomeni di resistenza. Per esempio, negli ultimi anni nel Sud Italia si sono sviluppati ceppi di Aphis gossypii resistenti ai neonicotinoidi, rendendo più complicata la difesa. È un problema in evoluzione che può essere legato al turnover dei principi attivi; manca un piano di monitoraggio sistemico e c'è ancora poca visibilità del problema e delle possibili soluzioni.

Erbicidi: un problema in crescita

I primi casi di resistenza delle piante infestanti agli erbicidi sono stati riportati nel 1957 e da allora la casistica è aumentata a causa dell'uso degli erbicidi sempre più frequente. Hrac ha evidenziato come, dagli anni '80 a oggi, i casi siano aumentati costantemente, con alcune infestanti che hanno sviluppato resistenza multipla a più meccanismi d'azione.

Leggi anche: Ciò che non va sottovalutato del diserbo chimico

La semplice rotazione degli erbicidi non è più sufficiente a contrastare la resistenza. Gli esperti sottolineano la necessità di adottare un approccio integrato combinando mezzi chimici, agronomici e meccanici per ridurre la pressione selettiva sulle infestanti. La difesa deve essere vista in un'ottica di lungo periodo, con strategie che hanno come obiettivo quello di limitare la seed bank (banca dei semi) delle popolazioni resistenti e favoriscano una maggiore diversificazione colturale.

Un altro aspetto critico riguarda gli ibridi tolleranti agli erbicidi, utilizzati principalmente su riso, girasole e bietola. Se non gestiti correttamente, questi ibridi possono trasferire la resistenza alle infestanti botanicamente vicine, come il riso crodo, rendendone ancora più difficile il controllo.

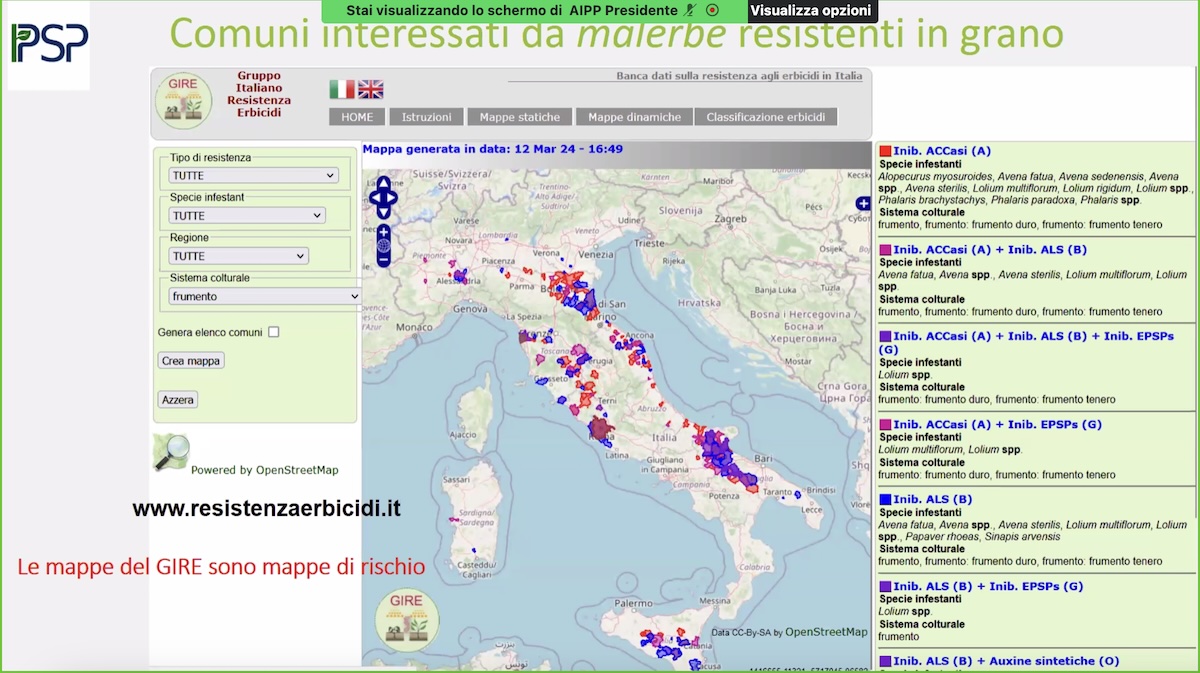

Diventa così molto importante la presenza in Italia del Gire, il Gruppo Italiano di Resistenza agli Erbicidi, che effettua monitoraggi e aggiorna in maniera continua la banca dati e le mappe di resistenza. Inoltre si occupa di mettere a punto strategie condivise per la gestione delle resistenze e si impegna a comunicarle agli operatori del settore.

Mappa dei comuni interessati da malerbe resistenti in grano

(Fonte: Gire)

Secondo il Gire la situazione della resistenza delle infestanti agli erbicidi in Italia è la seguente:

- 47 biotipi resistenti che coinvolgono 31 specie infestanti;

- 18 sono monocotiledoni di cui 14 appartengono alla famiglia delle Poaceae;

- 17 sono le regioni d'Italia interessate;

- sono coinvolti 5 dei meccanismi d'azione più utilizzati;

- le piante coltivate coinvolte sono riso, grano, olivo, mais, soia, vite, nocciolo, agrumi e erba medica.