Lavaggio delle irroratrici, attenzione alla corretta gestione delle acque

Quando si lava una irroratrice, dentro e fuori, le acque che si producono non si possono disperdere in ambiente, ma vanno smaltite correttamente per evitare fenomeni di inquinamento puntiforme

Il lavaggio delle irroratrici è un'operazione delicata

Fonte immagine: Dansk Landsbrug Medier

Il lavaggio dell'irroratrice è un passaggio importante perché permette non solo di mantenere ben funzionante l'attrezzatura, ma anche perché consente di evitare cross-contaminazioni o problemi di fitotossicità. Quando ad esempio si utilizza un prodotto fitosanitario, prima di entrare nel campo successivo occorre fare attenzione che la sostanza attiva precedentemente utilizzata non sia fitotossica per la nuova coltura o che il suo impiego sia autorizzato in etichetta.

Lavare, anche solo esternamente, una irroratrice, rappresenta però un momento delicato dal punto di vista ambientale, visto che i residui che si trovano nelle acque di risulta, se dispersi nell'ambiente possono portare al fenomeno dell'inquinamento puntiforme da fitofarmaci.

Anche se nella vulgata comune i luoghi in cui si trovano più residui di agrofarmaci sono i campi o le piante, in realtà le aree maggiormente contaminate sono le piazzole dove l'agricoltore miscela i prodotti o risciacqua le irroratrici. Le acque, una volta cadute al suolo, possono infatti percolare nel terreno fino a raggiungere le faglie, oppure ruscellare verso i corsi d'acqua superficiali, magari attraverso gli scarichi delle acque piovane.

Acque di risciacquo interno: le più critiche

Secondo uno studio condotto in Piemonte, su cinque aziende vitivinicole, le concentrazioni di agrofarmaci nelle acque di lavaggio interne sono risultate fino a 37,9 volte superiori rispetto a quelle rilevate nelle acque di lavaggio esterne. Tuttavia, anche le concentrazioni esterne si sono rivelate "sorprendentemente elevate", in alcuni casi solo di poco inferiori al doppio rispetto a quelle interne.

Le acque di risciacquo interno delle irroratrici presentano concentrazioni di principi attivi significativamente superiori rispetto alle soglie di sicurezza ambientale. In particolare, si registrano valori che eccedono i limiti stabiliti dagli Environmental Quality Standards (Eqs), ovvero 0,1 microgrammi/litro, ma che restano inferiori ai valori tossicologici soglia (Noec), cioè le concentrazioni che non generano effetti osservabili su organismi acquatici come pesci (Pimephales promelas) e crostacei (Daphnia magna).

Solo tre dei cinquantadue campioni analizzati, derivanti dal lavaggio interno, hanno mostrato concentrazioni di principi attivi superiori allo 0,1%. Questo valore rappresenta il limite oltre il quale, per le sostanze con la frase di rischio H410, come sei dei sette prodotti fitosanitari considerati nello studio, il refluo deve essere classificato come rifiuto pericoloso.

Questi dati dimostrano come la fase di pulizia interna dell'irroratrice rappresenti una delle principali fonti di contaminazione puntiforme da agrofarmaci se non viene gestita con attenzione e trattata con sistemi adeguati di contenimento e depurazione.

Come gestire correttamente le acque reflue

Le acque risultanti dal lavaggio dell'irroratrice, sia interno che esterno, non possono essere abbandonate semplicemente al suolo: si tratta infatti di rifiuti speciali pericolosi che devono essere trattati in modo adeguato. L'approccio più sostenibile ed efficace è quello che prevede il trattamento in azienda, evitando lo smaltimento esterno, costoso e logisticamente complesso.

Iniziamo col dire che ogni azienda agricola dovrebbe avere una piazzola appositamente realizzata per le operazioni di carico e lavaggio dell'irroratrice. La piazzola dovrebbe essere impermeabile (ad esempio in cemento), con un tombino in grado di raccogliere le acque di lavaggio o le perdite accidentali. I reflui dovrebbero poi essere stoccati in una cisterna e una valvola dovrebbe tenere separate le acque piovane da quelle contaminate da agrofarmaci.

Le acque così stoccate possono essere poi smaltite secondo due modalità. Primo, utilizzando dei sistemi di biodegradazione aziendali, secondo, affidando lo smaltimento a ditte terze.

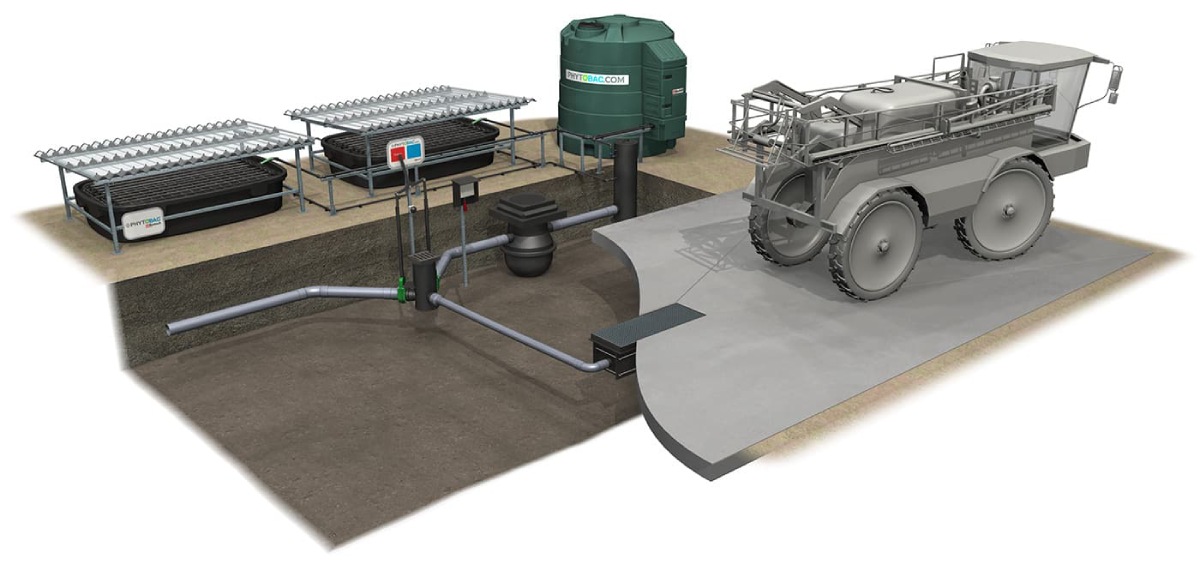

Una delle soluzioni più diffusa in Europa, e promossa anche da diverse aziende produttrici di mezzi tecnici e associazioni di categoria, è rappresentata dai sistemi a biodegradazione. Questi impianti, come Phytobac, permettono di degradare i principi attivi tramite l'azione combinata di microrganismi e agenti atmosferici. Il funzionamento è semplice: le acque reflue vengono raccolte in appositi contenitori e poi distribuite su substrati filtranti (miscugli di paglia, suolo o torba), dove i residui vengono naturalmente decomposti.

Lo schema di funzionamento del Phytobac

(Fonte foto: Phytobac)

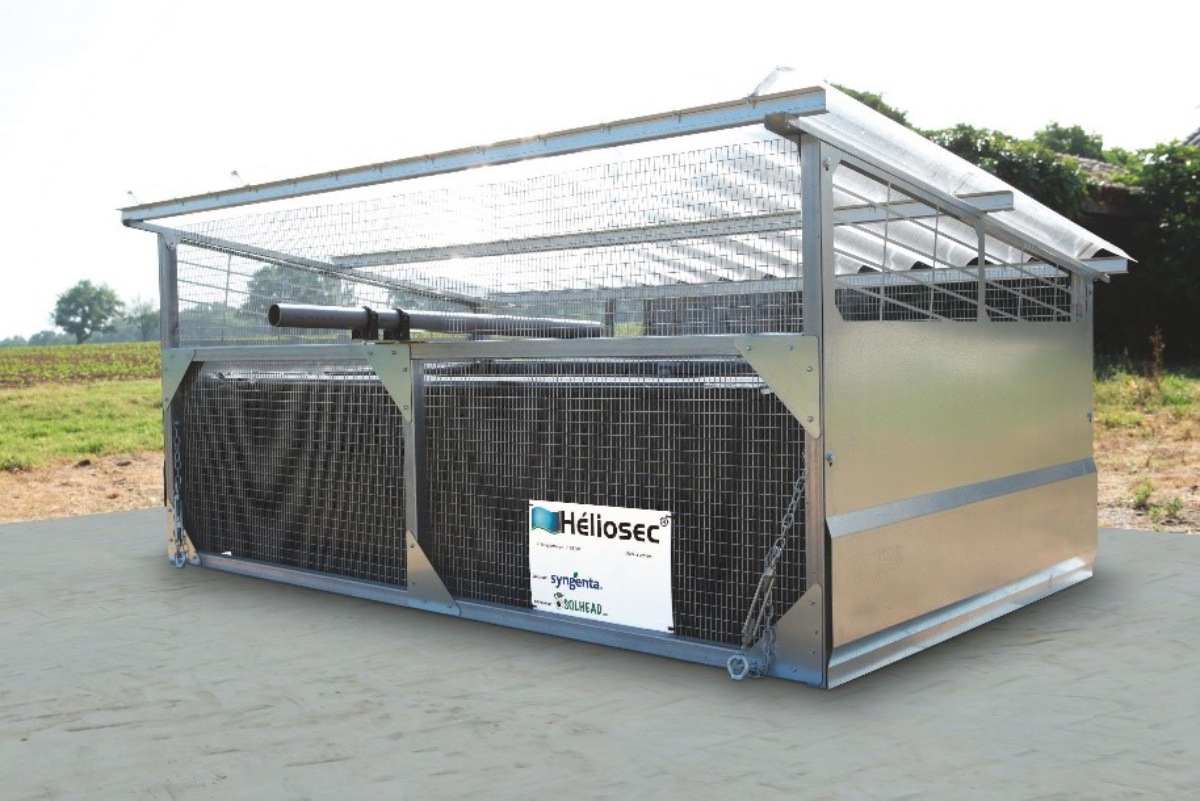

Oppure, come nel caso di Héliosec®, l'acqua viene pompata in delle vasche coperte dove, grazie all'azione del vento e del sole, viene fatta evaporare. Il residuo secco che rimane viene smaltito da ditte esterne, come quelle che provvedono al ritiro dei flaconi vuoti di agrofarmaci.

Il sistema di gestione delle acque di Héliosec®

(Fonte foto: Syngenta)

Un'alternativa a questi sistemi è rappresentata dalle unità chiuse di raccolta e stoccaggio, che prevedono il successivo conferimento dei reflui presso impianti autorizzati. Questa soluzione, tuttavia, comporta costi di gestione più alti e rischi maggiori in termini di sicurezza ambientale nel trasporto e stoccaggio.

Oltre alle opzioni sopra elencate ce ne sarebbe una terza: il lavaggio in campo. In questo caso l'irroratrice deve essere equipaggiata con un serbatoio di acqua pulita dedicato allo scopo, che consente all'operatore di attivare un sistema di risciacquo interno della botte. L'acqua di risulta deve poi essere irrorata nel campo appena trattato, come se si stesse effettuando un normale trattamento.

Discorso a parte è quello della pulizia esterna dell'irroratrice effettuata in campo, che prevede l'utilizzo di un telo plastico da stendere al suolo, sotto la macchina, per la raccolta delle acque di lavaggio. Una soluzione poco pratica e davvero poco utilizzata.

Un workshop sulla pulizia in campo delle irroratrici

(Fonte foto: Trentino)

Sostenibilità, mai abbassare la guardia

La corretta gestione delle acque di lavaggio delle irroratrici è una pratica fondamentale per la sostenibilità ambientale dell'agricoltura. Ignorarla espone l'azienda non solo a sanzioni, ma anche a danni concreti per il suolo, le acque sotterranee e la biodiversità.

I sistemi di biodegradazione rappresentano oggi una soluzione tecnicamente collaudata e alla portata di molte realtà agricole, specialmente se inseriti in una logica di gestione integrata e di formazione continua dell'operatore. Come spesso accade in agricoltura, la tecnologia è importante, ma è l'attenzione al dettaglio che fa davvero la differenza.