Xylella, l'infezione fa un balzo in avanti

Il batterio è stato rinvenuto a Minervino Murge, nella provincia di Barletta-Andria-Trani, al confine con il foggiano e la Basilicata. Intanto restano da approfondire le ricerche sui metodi necessari ad arrestare l'espansione della fitopatia

Il caso del batterio rinvenuto a Minervino Murge riaccende l'attenzione su cosa fare per fermare l'avanzata della Xylella (Foto di archivio)

Fonte immagine: © AP - Adobe Stock

Il 14 aprile 2025 l'Osservatorio Fitosanitario di Regione Puglia ha ufficializzato l'individuazione di un nuovo focolaio di Xylella fastidiosa sottospecie pauca in agro di Minervino Murge, nella provincia di Barletta-Andria-Trani.

Il batterio è stato individuato dalle analisi su una sola pianta di olivo in una posizione ben più a Nord delle aree infette di Bari e Taranto, vicina al confine con la Basilicata e non lontano dal confine con la provincia di Foggia. Un caso che sembra fare il paio con quello del 2019 che rimase circoscritto a Canosa di Puglia, ma si trattava di piante ornamentali presenti all'interno di un vivaio. In questo caso il ritrovamento è stato effettuato in pieno campo e per di più su una pianta di olivo. Immediata l'azione dell'Osservatorio, che ha delimitato l'area focolaio e la zona cuscinetto, misure previste dall'articolo 4 del Regolamento Ue 2020/1201.

Ma il caso di Minervino Murge riaccende l'attenzione su cosa fare per fermare l'avanzata dell'infezione, che a ben vedere l'ultima cartografia dell'Osservatorio Fitosanitario della Puglia sembra non facile da arrestare.

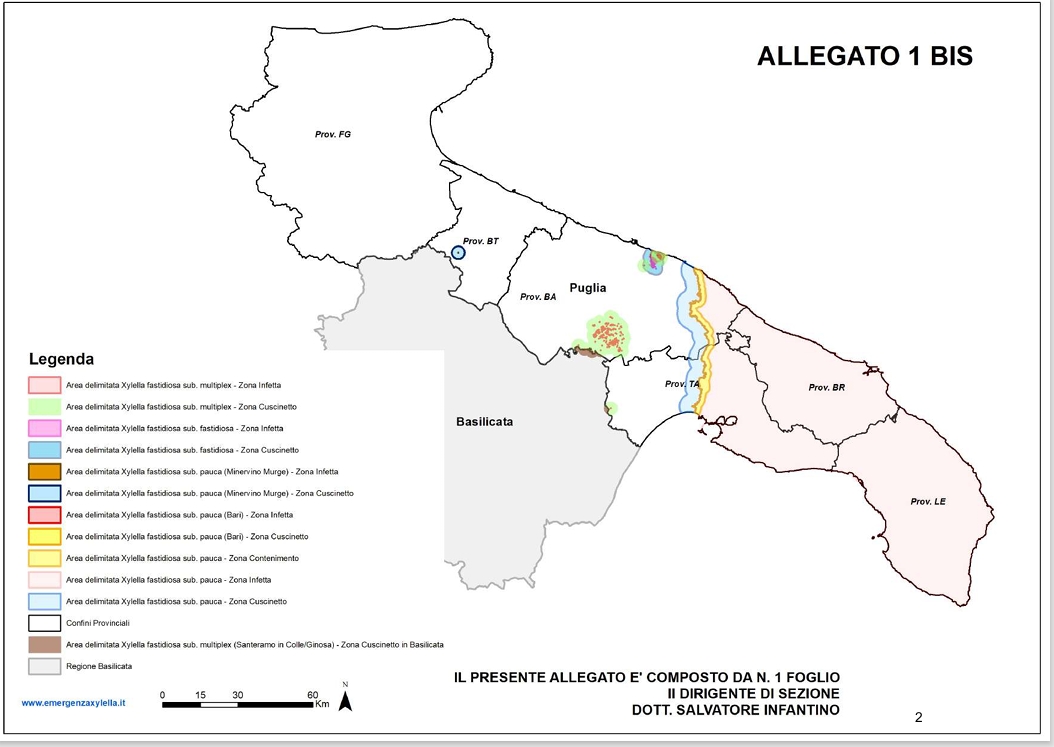

In foto la cartografia tratta dall'atto dirigenziale dell'Osservatorio Fitosanitario di Regione Puglia n 00059 del 14 aprile 2025 con il quale si delimita l'area del ritrovamento a Minervino Murge di un olivo affetto da Xylella fastidiosa sottospecie pauca

(Fonte: Regione Puglia)

Del resto gli olivicoltori italiani sono ancora in attesa di conoscere maggiori dettagli sul Piano Olivicolo Nazionale e sul secondo Piano di Rigenerazione Olivicola della Puglia.

In questo momento l'enfasi della politica e delle organizzazioni agricole è molto tesa ad esaltare la necessità di innovare profondamente le tecniche colturali e di gestione dell'oliveto Italia e al tempo stesso di rimettere in moto l'oliveto pugliese, con una forte azione di ripopolamento delle aree vocate all'olivicoltura con piante resistenti alla Xylella fastidiosa.

Tale enfasi ha trovato la sua massima espressione nel recente provvedimento del Milleproroghe, che dà licenza di abbattere qualsiasi olivo, anche non malato, in area infetta non soggetta a misure di contenimento, in deroga a tutte le normative agricole e ambientali vigenti e al solo scopo di ridurre la superficie di inoculo per il vettore, la cicalina sputacchina.

Peraltro i piani in divenire dovrebbero prevedere anche fondi per la ricerca, indirizzati a trovare soluzioni innovative per combattere il flagello Xylella, pur rimanendo questo aspetto in funzione piuttosto ancillare rispetto alla politica di "espianto e reimpianto" sin qui seguita.

Ma restano aperti due problemi di fondo:

- la necessità di arginare l'avanzata del batterio, che pian piano ha guadagnato la Piana degli Olivi Monumentali, la provincia di Bari e ora minaccia la Barletta Andria Trani;

- la tutela della biodiversità nel Centro Sud Puglia, che è anche funzionale allo sviluppo in futuro di nuove cultivar autoctone di olivo resistenti a Xylella fastidiosa e al tempo stesso in grado di tutelare la qualità dell'olio, derivante da varietà come Ogliarola Salentina che di fatto rischiano di scomparire.

Al momento il mondo della ricerca offre delle soluzioni, che possono essere ulteriormente affinate, ma che ormai possono considerarsi degli strumenti che hanno già superato almeno una prima fase sperimentale, suscettibili dunque di poter essere utilizzati anche se occorrerebbe un investimento per svilupparli e renderli pratica quotidiana e alla portata di tutti.

Organismi antagonisti contro il vettore

Ecco per esempio tre articoli, due apparsi su Pest Management Science e uno su Plos One dai quali emergono ulteriori dettagli sulle metodologie di contenimento del vettore, utili a fermare l'avanza dell'infezione, esigenza molto sentita, e che puntano su vari organismi antagonisti in grado di ridurre le popolazioni di cicalina sputacchina, principale insetto del vettore, in grado di cibarsi attingendo linfa dai vasi xylematici, pungendo le piante e così trasmettendo il batterio.

Su Pest Management Science nell'articolo "Efficacia dei funghi entomopatogeni contro Philaenus spumarius, il vettore di Xylella fastidiosa", apparso il 20 maggio 2024, viene messa a confronto l'attività di alcuni funghi contro la cicalina sputacchina (Philaenus spumarius).

L'articolo, che porta la firma di Sonia Ganassi, Carmela Di Domenico, Claudio Altomare, Pasqualina Grazioso, Pardo Di Cillo, Laura Pietrantonio e Antonio De Cristofaro, perviene ad un risultato incoraggiante: i funghi Beauveria bassiana SGB7004 e Metarhizium robertsii SGB1K, pur testati immergendo ninfe e adulti di cicalina sputacchina in una sospensione acquosa di coltura fungina in polvere (PFC) o sospensione conidica (CS), hanno provocato una mortalità rispettivamente del 97% e dell'83% di Philaenus spumarius entro 120 ore, quindi molto efficace.

Analogo esperimento effettuato con il fungo Akanthomyces lecanii SGB4711 ha invece realizzato una mortalità del vettore pari al 27%, quindi molto meno efficace.

Ma vi sono anche altri organismi antagonisti della cicalina sputacchina. Infatti già il 18 ottobre 2022, sempre su Pest Management Science veniva pubblicato l'articolo "Il potenziale dei funghi del genere Trichoderma per il biocontrollo di Philaenus spumarius, l'insetto vettore per il batterio della quarantena Xylella fastidiosa".

In questo caso, nella ricerca condotta dallo stesso team che ha più recentemente indagato Beauveria bassiana SGB7004, Metarhizium robertsii SGB1K e Akanthomyces lecanii SGB4711, erano stati effettuati saggi biologici di patogenicità, eseguiti immergendo adulti di cicalina sputacchina in sospensioni di colture fungine o surnatante di coltura privo di cellule di Trichoderma chlorosporum GJS 91-150, che hanno mostrato, rispettivamente, il 97% e l'87% di morte entro 24 ore.

L'effetto era dose-dipendente. Nei test biologici di laboratorio, la coltura fungina in polvere di Trichoderma clorosporum GJS 91-150 non ha mostrato attività patogena quando iniettato nello sputo della ninfa. Secondo questa ricerca "l'effetto letale non è stato associato allo sviluppo del micelio sulla cuticola, ma sembra dovuto, almeno in parte, ai metaboliti fungini rilasciati nel terreno di coltura. Il fungo qui testato ha un buon potenziale per lo sviluppo di efficaci strategie di controllo a basso impatto ambientale di Philaenus spumarius e soppressione di Xylella fastidiosa".

Ma non è detto che per combattere la cicalina sputacchina si debba ricorre a funghi entomopatogeni. Nell'articolo pubblicato il 30 aprile 2020 da Plos One, significativamente titolato "Un modello di controllo biologico per gestire il vettore e l'infezione di Xylella fastidiosa sugli ulivi", vengono messi a confronto due diversi approcci nell'utilizzo dell'insetto antagonista della cicalina sputacchina Zelus renardii. Il lavoro di ricerca firmato da Antonella Liccardo, Annalisa Fierro, Francesca Garganese, Ugo Picciotti e Francesco Porcelli mette a confronto un esperimento di laboratorio per testare le dinamiche di predazione di Zelus renardii su Philaenus spumarius e il suo atteggiamento come candidato per una strategia di inondazione; ma anche un esperimento simulato di inondazione, per testare preliminarmente l'efficacia di tale strategia, prima di procedere infine a una sperimentazione sul campo.

Con questo doppio approccio il lavoro mostra che una strategia di inondazione con Zelus renardii "ha il potenziale per fornire una soluzione efficiente e green all'invasione di Xylella fastidiosa, con una riduzione dell'incidenza dei patogeni al di sotto del 10%". Il modello di biocontrollo presentato, secondo i ricercatori "potrebbe essere promettente per contenere l'impatto e la diffusione della Xylella fastidiosa, dopo una validazione sul campo della tecnica di inondazione".

Convivenza in area infetta per la tutela della biodiversità

Resta il problema della biodiversità in zona infetta non soggetta a misure di contenimento, dove è stato autorizzato l'abbattimento di qualsiasi pianta sensibile alla Xylella fastidiosa anche sana.

Negli ultimi anni AgroNotizie® ha seguito i progressi delle ricerche di un team coordinato dal dirigente di ricerca del Crea Marco Scortichini, che si è via via affermato nel proporre una strategia di convivenza in area infetta con la Xylella che va sotto il nome di "Procollo Scortichini". Nell'articolo "Utilizzo di fertilizzanti commerciali in un protocollo IPDM per mitigare la sindrome del declino rapido dell'oliva causata da Xylella fastidiosa subsp. pauca nel Sud Italia" apparso il 7 febbraio 2025 su Plant Disease e firmato da Carmine Del Grosso, Maria Saponari, Pasquale Saldarelli, Davide Palmieri, Giuseppe Altamura, Raied Abou Kubaa, Filippo De Curtis e Giuseppe Lima trova conferma la strategia di cura delle piante di olivo mediante l'utilizzo di fertilizzanti a base di rame e zinco. Il parterre di ricercatori che firma questo lavoro è ampio e comprende il Cnr (Maria Saponari), che in passato aveva espresso riserve verso questo metodo.

Invece oggi c'è una ulteriore conferma di questo metodo, testato - a differenza degli altri lavori sugli organismi antagonisti della sputacchina - anche in pieno campo. "In questo studio sono stati valutati gli effetti collaterali antibatterici di alcuni fertilizzanti commerciali contro Xylella fastidiosa" scrivono i ricercatori. "Questi prodotti, contenenti ioni metallici (principalmente rame e/o zinco) complessati con fosfiti e silicio biodisponibile, mostrano attività antimicrobiche e battericide in vitro che suggeriscono il loro possibile utilizzo per controllare l'agente patogeno, nonché una maggiore resistenza delle piante agli stress biotici e abiotici".

E ancora "Studi in serra e in campo aperto hanno dimostrato che possono ridurre significativamente la gravità della malattia e la popolazione di agenti patogeni, migliorando così la resa delle piante. La strategia integrata di gestione dei parassiti e delle malattie (IPDM), che combina questi trattamenti con misure agronomiche e fitosanitarie di controllo dei vettori, porta ad una riduzione dei sintomi della malattia nelle piante trattate rispetto a quelle non trattate".

Inoltre, sempre secondo questa ricerca i fertilizzanti sistemici "probabilmente migliorano le difese delle piante, poiché è noto che composti simili sono induttori della difesa delle piante in altri patosistemi. Pertanto, questi prodotti offrono una soluzione sostenibile per la gestione dei batteri patogeni delle piante e il miglioramento della salute e della resa delle colture".

Sono comunque ancora necessarie "ulteriori ricerche" per ottimizzare queste strategie per l'efficacia a lungo termine sul campo.

AgroNotizie® è un marchio registrato da Image Line® Srl Unipersonale