Induttori di resistenza, attenzione al tempo di mantenimento

Gli induttori di resistenza sono sostanze che mettono in allerta il sistema di difesa delle colture, come la vite. Ma per evitare di far spendere troppe energie alla pianta, è necessario individuare l'esatto momento di applicazione

Gli induttori di resistenza possono aiutare nella difesa della vite (Foto di archivio)

Fonte immagine: © sjri - Adobe Stock

Ogni pianta ha un sistema di difesa che consente di contrastare il diffondersi delle malattie. Si tratta di meccanismi di resistenza sempre più studiati perché permettono ai vegetali di contrastare in modo efficace i patogeni, evitando o riducendo l'impiego di prodotti di sintesi per la difesa.

Quando infatti una cellula vegetale entra in contatto con un fungo patogeno, avviene un riconoscimento del pericolo che innesca una risposta metabolica che porta alla produzione di sostanze antimicrobiche, come ad esempio le fitoalessine, oppure allo sviluppo di barriere fisiche, come ispessimenti della parete.

Oggi che l'agricoltura in generale, e la viticoltura in particolare, sono chiamate a ridurre l'impiego di agrofarmaci di sintesi, è indubbio che questi meccanismi di difesa suscitino interesse tra i ricercatori e gli agricoltori. Esistono infatti sul mercato dei prodotti che allertano il sistema di difesa della pianta, mettendolo nelle condizioni di rispondere velocemente all'attacco di un patogeno e riducendo quindi la necessità di ricorrere a prodotti fungicidi. Queste sostanze vengono chiamate elicitori o induttori di resistenza.

Per capire meglio come funzionano questi prodotti abbiamo incontrato Vittorio Rossi, professore di Patologia Vegetale all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, con il quale abbiamo affrontato quattro tematiche:

- che cos'è la resistenza nelle piante,

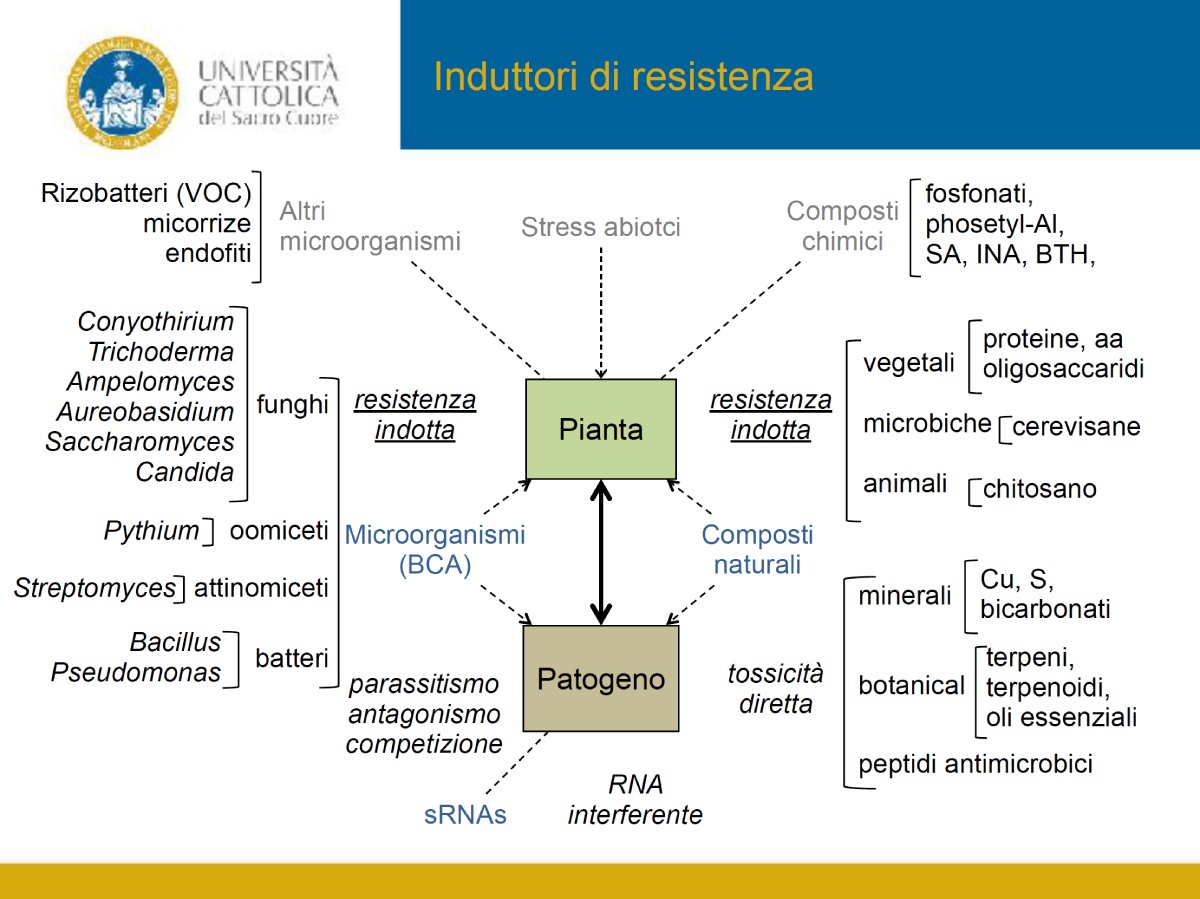

- che cosa sono gli induttori di resistenza,

- quali sono i costi metabolici,

- il posizionamento corretto degli induttori.

Gli induttori di resistenza appartengono a diverse famiglie di sostanze

(Fonte foto: Vittorio Rossi, professore di Patologia Vegetale all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza)

Resistenza naturale e indotta: una questione di velocità e forza

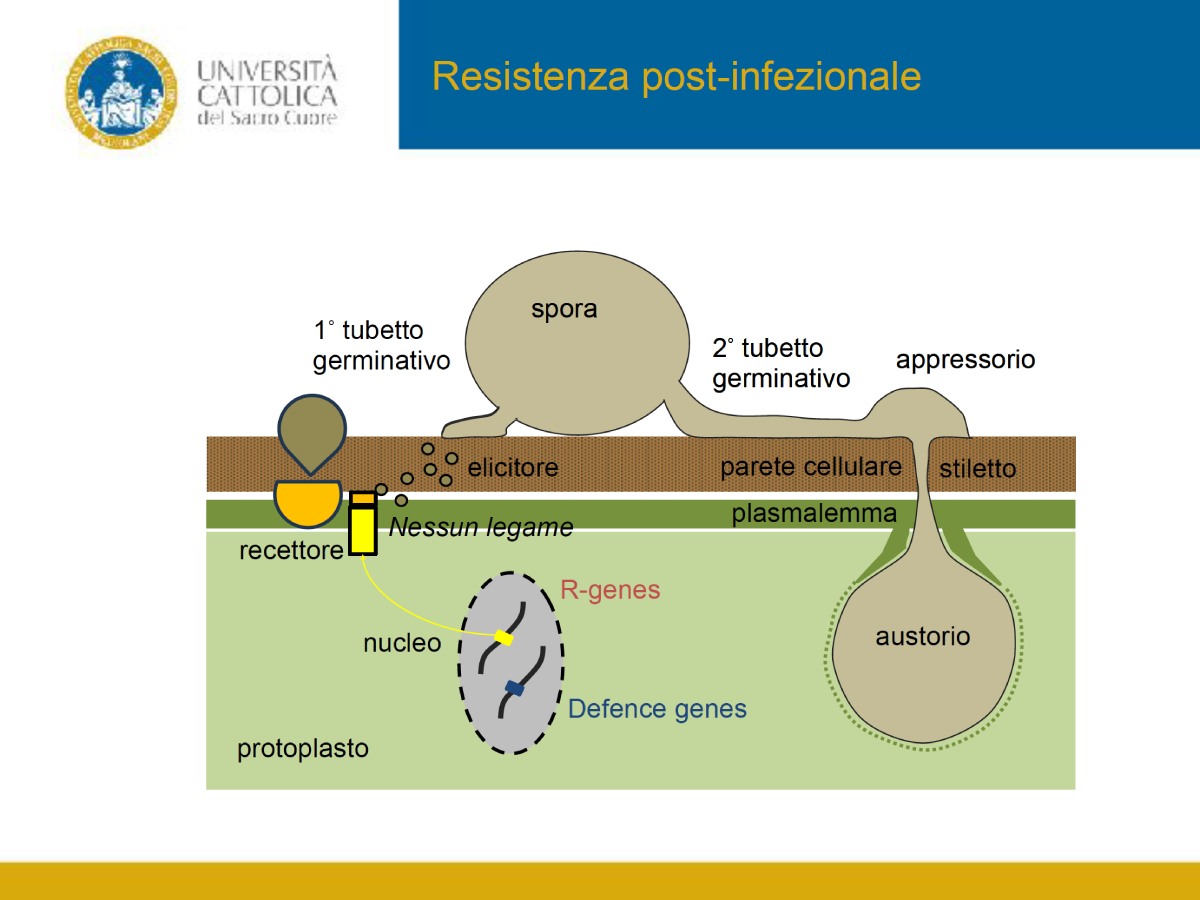

"Le piante possono difendersi dai patogeni grazie a meccanismi di resistenza di due tipi: naturale o indotta", spiega Rossi. La resistenza naturale è di tipo genetico ed è ereditabile e può essere a sua volta distinta in pre infezionale e post infezionale. Nel primo caso, la pianta dispone di barriere fisiche o chimiche che impediscono l'ingresso del patogeno, come una "porta blindata" che resta chiusa a prescindere dalla minaccia. Nel secondo caso, la pianta reagisce all'attacco del patogeno rafforzando le due difese. Tornando al paragone di prima, è come se si barricasse la porta per impedire l'ingresso al momento di una tentata effrazione.

Facciamo l'esempio dell'oidio della vite: la spora del fungo, dopo essere giunta sulla superficie fogliare, emette delle strutture che arrivano ad attraversare la parete cellulare e a sottrarre nutrienti. La pianta però è dotata di recettori transmembrana in grado di riconoscere l'attacco e di attivare delle vie metaboliche che, a loro volta, attivano alcuni geni di difesa responsabili della produzione di sostanze antifungine, come le fitoalessine, fenoli, proteine e altre sostanze che bloccano l'infezione.

Tutte le piante hanno questi geni di difesa, ma l'efficacia della risposta dipende dalla velocità con cui la pianta appronta le sue difese e dall'intensità della risposta stessa. "Se la risposta è veloce e forte la pianta respinge l'attacco del patogeno. Se invece è lenta e debole, il fungo avrà la meglio", sintetizza Rossi.

Quando l'oidio attacca una voglia di vite innesca delle risposte di difesa

(Fonte foto: Vittorio Rossi, professore di Patologia Vegetale all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza)

Gli induttori di resistenza e il concetto di priming

"Gli induttori di resistenza sono sostanze, di origine naturale o di sintesi, che stimolano la pianta a prepararsi a un'eventuale infezione, potenziando la velocità e l'intensità della risposta difensiva", prosegue Vittorio Rossi. Tra questi troviamo prodotti a base di laminarina, cerevisane, cos-oga, fosfonati e microrganismi come Pythium oligandrum, già disponibili sul mercato per i viticoltori.

Il concetto chiave da comprendere è quello di priming: il trattamento con un induttore non scatena (o non dovrebbe scatenare) una risposta di difesa immediata, ma allerta la pianta a rispondere in modo rapido e potente non appena si verifica l'infezione. In condizioni normali, una pianta sensibile risponde al patogeno in ritardo e in modo debole. Con il priming la stessa pianta, al momento dell'attacco, attiva in poche ore una produzione massiccia di sostanze di difesa.

I costi metabolici del priming

"Stimolare il sistema di difesa della pianta ha un costo", avverte Rossi. Infatti, mantenere attivo il sistema di difesa implica un dispendio energetico: la pianta modifica il metabolismo, riduce l'accumulo di zuccheri e la fotosintesi può subìre rallentamenti.

Se gli induttori vengono utilizzati in assenza di reale necessità, ad esempio con trattamenti ripetuti a calendario senza che si verifichi un'infezione, si ottengono due svantaggi: un costo economico per l'agricoltore e un costo energetico per la pianta, che potrebbe riflettersi in un calo produttivo o qualitativo.

C'è da dire però che i costi del priming sono molto inferiori rispetto a quelli della risposta vera e propria (quella post infezione), che, come detto, comporta il dispendio di energie consistenti per il contrasto dell'infezione. In secondo luogo è bene ricordare che il priming è aspecifico, nel senso che lo stato di allerta della pianta è generale e dunque consente una risposta rapida per una gamma di patogeni, non solo per uno specifico fungo.

Il priming serve a pre allertare la pianta

(Fonte foto: Vittorio Rossi, professore di Patologia Vegetale all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza)

Il ruolo del tempo di mantenimento

La chiave per un utilizzo efficace degli induttori di resistenza in viticoltura sta nel corretto posizionamento temporale dei trattamenti. "Il periodo di tempo in cui la pianta rimane pronta a reagire dopo l'applicazione dell'induttore varia in base al prodotto utilizzato", sottolinea Rossi. Alcuni prodotti, come la laminarina o i fosfonati, garantiscono una protezione rapida già entro un giorno, mentre altri richiedono più tempo per rendere la pianta reattiva, raggiungendo l'efficacia massima dopo tre o sei giorni.

Per esempio, se un viticoltore prevede un'infezione imminente a causa di piogge in arrivo, l'uso di induttori a risposta rapida è consigliato. Se invece l'infezione è prevista a qualche giorno di distanza, possono essere utilizzati induttori che richiedono un tempo di attivazione più lungo.

Tuttavia, per qualunque formulato, il livello di allerta tende a diminuire con il passare dei giorni: conoscere dunque per quanto tempo la pianta mantiene lo stato di allerta è fondamentale per evitare trattamenti inutili o inefficaci. E su questo fronte le ditte produttrici di induttori di resistenza possono fornire informazioni importanti.

Nel primo caso si ha una efficacia elevata, in quanta l'attacco fungino avviene a breve distanza dall'applicazione dell'induttore di resistenza. Nel secondo caso l'efficacia è media, in quanto passa più tempo tra applicazione e infezione. Nel terzo caso invece l'efficacia è bassa, in quanta l'effetto priming è molto indebolito dal passare del tempo. Nell'ultimo caso, invece, la pianta ha perso il suo periodo di mantenimento e non è in grado di rispondere con velocità e forza all'attacco del fungo

(Fonte foto: Vittorio Rossi, professore di Patologia Vegetale all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza)

Una risorsa preziosa, se usata con criterio

Gli induttori di resistenza rappresentano una risorsa preziosa per un'agricoltura e una viticoltura sostenibili, poiché permettono di ridurre l'uso di fungicidi di sintesi e di valorizzare le difese naturali delle piante. Tuttavia, non sono fungicidi tradizionali e richiedono una gestione attenta, basata sulla conoscenza della dinamica del prodotto e dei cicli dei patogeni.

"L'uso razionale degli induttori, supportato da Sistemi di Supporto alle Decisioni (Dss) e da modelli previsionali, consente di applicarli nel momento corretto, massimizzando l'efficacia e minimizzando i costi metabolici", conclude Vittorio Rossi.

La ricerca e la pratica in vigneto dovranno continuare a dialogare per sfruttare al meglio questi strumenti innovativi, contribuendo a una viticoltura che sia insieme produttiva e sostenibile, capace di rispondere alle sfide climatiche e normative dei prossimi anni.