Zelus renardii, alleato predatore nei sistemi agricoli italiani?

Dalla predazione della sputacchina al rischio per coccinelle e impollinatori. La cimice assassina potrebbe essere un interessante alleato nel contenimento della Xylella fastidiosa, ma va ancora maneggiata con cura per evitare che alteri gli equilibri ecologici esistenti

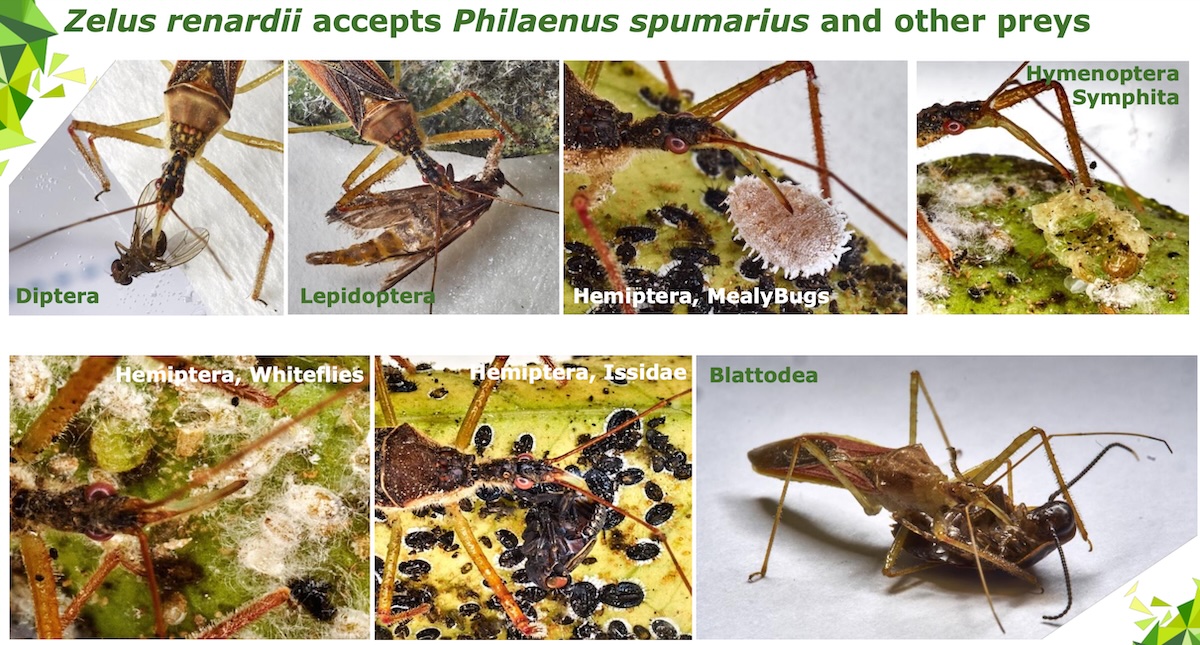

Gli adulti di Zelus renardii si nutrono di insetti appartenenti a vari ordini tra cui emitteri, lepidotteri, coleotteri, imenotteri, neurotteri, blattoidei e ortotteri

Fonte immagine: Giuseppe Mele - Alsia

Il nome può inquietare, ma è il comportamento a sorprendere ancora di più. La chiamano cimice assassina, e non a caso: Zelus renardii è un piccolo eterottero predatore estremamente vorace, originario del Nord e Centro America.

Grazie alla sua grande capacità di adattamento e dispersione, l'insetto è arrivato alle Hawaii, in Cile, nelle Filippine e anche in Europa, nel 2012. Oggi è stabile in diverse aree del Mediterraneo, inclusa l'Italia, dove è stato segnalato per la prima volta a Roma nel 2013. La specie è arrivata anche in Spagna, Grecia, Francia, Albania, Turchia e Israele.

La cimice assassina è presente principalmente nei contesti urbani, periurbani e agricoli. È talmente vorace che può predare sia insetti dannosi alle colture agrarie, sia insetti benefici. Per questo motivo, non è ancora chiaro se Zelus renardii sia un'opportunità per il biocontrollo o una minaccia per gli equilibri agroecosistemici. All'Università di Bari, per esempio, un gruppo di ricercatori del dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Disspa) sta testando l'utilizzo di Zelus renardii come strategie di biocontrollo alternativa ai trattamenti chimici, per il controllo di Philaenus spumarius vettore della Xylella fastidiosa. Un dettaglio non da poco per chi si occupa di olivicoltura.

Chi è Zelus renardii

L'adulto è lungo circa 1,5 centimetri; il colore del corpo vira tra il verde e il giallo e ha dei riflessi rossastri. L'insetto è molto agile e veloce e provvisto di due armi singolari che Z. renardii utilizza per predare:

- le zampe anteriori sono ricoperte da setole ghiandolari che secernono una sostanza appiccicosa utilizzata per immobilizzare le vittime;

- è dotato di un rostro spesso e ricurvo con cui perfora l'insetto. Inoltre, attraverso la saliva rilascia agenti digestivi che paralizzano e liquefanno la preda prima dell'ingestione.

Ci descrive il predatore anche Giuseppe Mele, dell'Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura (Alsia), che dice: "Con i primi freddi di ottobre, Zelus renardii cerca riparo negli anfratti. È così che l'ho visto per la prima volta, nel 2018, tra le zanzariere di una palazzina che stavo ristrutturando, in Basilicata, nel Metapontino. In quegli anni era molto diffuso e lo è stato per un lungo periodo. Fino all'anno scorso, per esempio, riempivo dei becher interi di Z. renardii solo aprendo le zanzariere di casa. L'ho osservato dovunque e in grandi quantità. Era normale trovarlo nell'agrumeto biologico della mia azienda agricola ma anche nelle aziende convenzionali, su piante coltivate, siepi e piante spontanee".

Adulto di Zelus renardii trovato a Policoro (Mt)

(Fonte: Giuseppe Mele, Alsia)

La sua osservazione diretta ha confermato sia la presenza ubiquitaria del predatore, sia il suo comportamento aggressivo: "Ho notato subito la sua voracità e in laboratorio era veramente cattivo: qualsiasi insetto si muovesse lui lo infliggeva con lo stiletto e lo succhiava. Per non parlare del fatto che è anche cannibale e si nutre dei suoi simili", racconta Mele.

Le ninfe si nutrono principalmente di piccoli insetti erbivori come afidi, punteruoli e tripidi; gli adulti si nutrono di prede più grandi di vari ordini tra cui emitteri, lepidotteri, coleotteri, imenotteri, neurotteri, blattoidei e ortotteri. Nutrendosi di una così ampia varietà di prede, la sua dieta varia in base all'habitat in cui si trova e alle diverse condizioni ecologiche.

Ninfa di Zelus renardii

(Fonte: Giuseppe Mele, Alsia)

Una cosa è certa, Zelus renardii predilige prede altamente mobili. Per questo non attacca tutto ciò che trova e non mostra interesse per gli stadi immobili degli insetti come le giovani cocciniglie o gli aleurodidi.

Generalmente quando Z. renardii caccia comincia muovendo le antenne in direzione della preda e la raggiunge lentamente, mantenendo le zampe anteriori sollevate e le antenne proiettate in avanti. Tramite la secrezione della sostanza appiccicosa dalle zampe anteriori, la cimice assassina riesce a catturare più facilmente la preda impedendone la fuga. Infine inserisce lo stiletto che paralizza l'insetto predato.

Z. renardii non è un parassita delle piante o un fitofago, ma in assenza di cibo il suo comportamento cambia. Può nutrirsi di secrezioni vegetali e melata, senza però crescere e deporre uova, oppure diventa cannibale e mangia i suoi simili. Gli adulti attaccano ninfe e neanidi, le femmine possono uccidere i maschi anche durante l'accoppiamento.

Oggi, dopo anni di presenza massiva, la popolazione sembra essersi ridotta: "Quest'anno la presenza è calata. L'ho trovato, ma non in numero e quantità tali come gli altri anni. Come spesso avviene, quando arriva un animale non autoctono in un qualsiasi ambiente, ovviamente all'inizio prende il sopravvento, poi pian piano si ristabilisce un equilibrio", spiega il tecnico dell'Alsia.

Il potenziale impiego in agricoltura

Grazie alla sua spiccata voracità, Zelus renardii ha attirato l'attenzione del mondo scientifico.

In questo studio, svolto anche dal Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti dell'Università di Bari, sono stati fatti dei test di laboratorio sulla predazione della cimice assassina ed è stato dimostrato che Z. renardii può interagire con diversi insetti rilevanti. Tra questi Philaenus spumarius, Neophilaenus campestris, Bactrocera oleae, Kermes vermilio, Nidularia pulvinata, Harmonia axyridis, Apis mellifera, Chrysoperla carnea, Adalia bipunctata, Aleurocanthus spiniferus, Aleurothrixus floccosus, Macrohomotoma gladiata, Drosophila suzukii, Drosophila melanogaster, Megaselia scalaris, Pseudococcidae, Miridae e Issidae.

Alcune prede di Zelus renardii

(Fonte: Francesco Porcelli, dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Disspa), Università degli Studi di Bari)

Si tratta di insetti dannosi per le colture agrarie e anche di insetti utili. Per questo motivo è difficile stabilire se il suo impiego possa comportare un beneficio netto nella riduzione dei fitofagi o, al contrario, alterare gli equilibri ecologici esistenti, favorendo il ritorno di parassiti precedentemente sotto controllo.

In questo secondo studio italiano, viene proposto il biocontrollo di Philaenus spumarius con Z. renardii. Due sono gli approcci testati: un esperimento di laboratorio per testare le dinamiche di predazione e un esperimento simulato di inondazione del predatore. In quest'ultimo caso si tratta del controllo biologico inondativo, che prevede il rilascio massivo del predatore negli oliveti per contenere le popolazioni adulte di Philaenus spumarius. Non ha lo scopo di creare un nuovo equilibrio, ma di agire come se fosse un insetticida vivente.

Leggi anche: Lotta biologica in campo, storia e casi studio

I dati sperimentali sono promettenti: simulazioni e prove di laboratorio indicano che due inondazioni con circa 4mila predatori ad ettaro possono ridurre l'incidenza dell'infezione al 10% in 2 anni. Un risultato paragonabile a quello ottenuto con 4-5 trattamenti chimici annuali, ma con un impatto ambientale drasticamente inferiore.

Lo studio ha evidenziato un doppio meccanismo d'azione di Zelus renardii nel contenimento della diffusione del batterio: da un lato colpisce gli adulti di Philaenus spumarius prima o al momento della prima trasmissione dell'infezione; dall'altro riduce la popolazione complessiva del vettore, eliminando le femmine prima della deposizione delle uova e intervenendo anche sulla generazione successiva, nata da quelle eventualmente sopravvissute alla prima inondazione.

Z. renardii attacca anche altri parassiti dell'olivo come Bactrocera oleae. Nei test di laboratorio, svolti nel primo articolo scientifico citato, i ricercatori hanno osservato che i predatori maschi riescono ad uccidere 10-12 individui nell'arco di 24 ore.

Dal punto di vista della lotta integrata e biologica in campo, il fatto che la cimice assassina riesca a predare anche la mosca dell'olivo è interessante perché quest'ultima può fungere da preda alternativa ai vettori della Xylella. In questo modo, in caso di scarsità o assenza di Philaenus spumarius, Zelus renardii resta in campo invece di abbandonare l'oliveto alla ricerca di un nuovo bersaglio.

La cimice assassina va maneggiata con cura

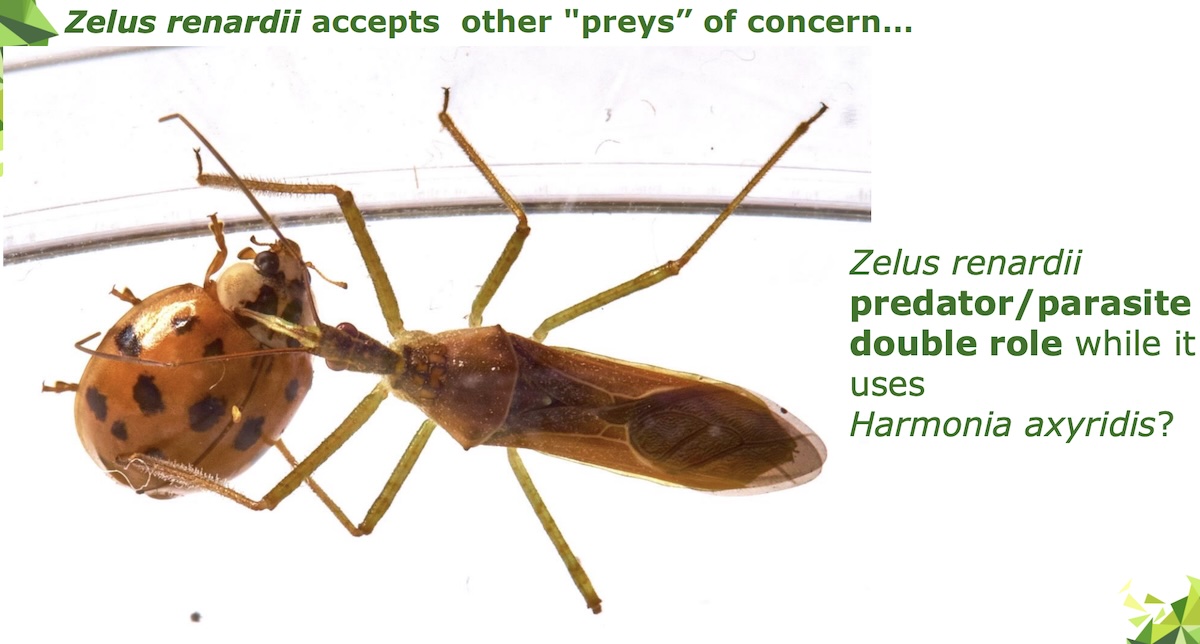

Tra gli insetti utili con cui Zelus renardii interagisce ci sono, per esempio, Harmonia axyridis, Chrysoperla carnea, Adalia bipunctata e Apis mellifera. Nel primo studio citato si parla, però, di percentuali molto basse, pari all'1,2% degli eventi predatori in condizioni naturali.

Zelus renardii mentre preda l'insetto utile Harmonia axyridis

(Fonte: Francesco Porcelli, dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Disspa), Università degli Studi di Bari)

Nel caso della coccinella italiana Adalia bipunctata, grande predatrice di afidi fitofagi, in laboratorio è stato osservato che la cimice assassina può perforare l'insetto con lo stiletto, ma dopo una immediata immobilizzazione, la vittima sembra riprendersi presto dall'aggressione tornando subito a camminare.

L'interazione con l'ape, principale preoccupazione nell'uso di Z. renardii per la lotta biologica di tipo inondativa, è abbastanza diversa. In laboratorio, nella maggior parte dei casi (73,7% delle interazioni tra i due insetti), la cimice e l'ape si ignorano reciprocamente, vagando da soli nella piastra petri. Solo nel 5% dei casi osservati Zelus renardii ha reagito in modo aggressivo all'ape, generalmente in risposta a un contatto accidentale. Questo comportamento conferma che Apis mellifera non rientra tra le sue prede abituali.

Va però sottolineato che si tratta di osservazioni condotte in ambienti confinati, le cui evidenze non possono essere trasferite direttamente al contesto di campo. Per questo, al momento, non è semplice definire con certezza il ruolo ecologico di Zelus renardii né quantificare il suo reale contributo nel controllo biologico delle specie dannose alle colture agrarie.

Su questo aspetto si esprime anche il tecnico Giuseppe Mele: "L'esperienza mi insegna che, come accade sempre in natura, ciò che è un pericolo oggi può essere una risorsa domani e ciò che è una risorsa oggi può essere un pericolo domani. Soprattutto se abbiamo a che fare, per il controllo biologico di specie dannose, con predatori polifagi o parassitoidi aspecifici. Per questo, prima che l'insetto venga diffuso, dobbiamo essere sicuri che non faccia altri danni, come mettere in crisi gli equilibri delle nostre coccinelle".

La specie dovrebbe essere ancora monitorata, per questo motivo l'allevamento massale e l'incremento artificiale delle popolazioni, come è stato ipotizzato per il controllo di Philaenus spumarius, non è ancora considerato prudente.

A complicare il quadro ci sono anche episodi di contatto con l'uomo. Z. renardii non è un insetto ematofago e non trasmette malattie, ma se disturbato può mordere gli esseri umani per autodifesa. Le perforazioni con lo stiletto possono causare piccole eruzioni cutanee; il dolore è simile a quello di una puntura da vespa ma il giorno dopo la puntura scompare. L'unico rischio possibile potrebbe essere associato a reazioni allergiche nelle persone ipersensibili. "L'insetto morde solo se per errore viene provocato. Per esempio, mi hanno riferito di una bambina che ha avuto una puntura abbastanza dolorosa, probabilmente perché Zelus renardii era incastrato tra i panni stesi. Sono punture che fanno male sul momento, che a volte possono causare la comparsa di una piccola bolla, ma non è niente di preoccupante".