Tutti i metodi di lotta contro Popillia japonica

Modellistica predittiva, trappole, biocontrollo, pacciamatura, Rna Interferente ed endoterapia. Dal convegno nazionale di Firenze, un approfondimento completo sulle tecniche per contrastare l'avanzamento del coleottero alieno in Italia

Tutti i metodi di lotta attualmente disponibili per contenere Popillia japonica sono stati presentati durante il primo convegno nazionale dedicato (Foto di archivio)

Fonte immagine: KKPCW - Wikipedia

I sistemi agricoli, nati per rispondere ai bisogni dell'uomo, oltre ad essere produttivi ed efficienti sono anche fragili. Gli squilibri ecologici facilitano la proliferazione di organismi nocivi e ogni anno oltre il 40% della produzione agricola globale viene compromessa da insetti, funghi e altri patogeni.

In più, con la globalizzazione, aumenta il rischio dell'introduzione accidentale di organismi alieni che spesso riescono ad adattarsi rapidamente al nuovo ambiente.

Oggi, tra i casi più preoccupanti in Italia c'è quello della Popillia japonica. Per fare il punto sulla sua diffusione, il 10 settembre 2025 si è tenuto a Firenze il primo convegno nazionale interamente dedicato a questo coleottero, organizzato dal Crea, Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria.

È un insetto altamente polifago; è originario del Giappone ma 100 anni fa è arrivato negli Stati Uniti e ora anche in Europa. In Italia il primo ritrovamento risale al 2014 nel parco del Ticino, tra Lombardia e Piemonte. Oggi l'insetto ha colonizzato un'area di oltre 40mila chilometri quadrati ed è arrivato anche in Emilia Romagna, Valle d'Aosta e in Friuli Venezia Giulia.

Leggi anche: Popillia japonica tra nuovi avvistamenti, danni e controllo

I principali bersagli della Popillia sono i tappeti erbosi (giardini, prati e impianti sportivi), i vigneti, i frutteti di actinidia e Prunus spp., i piccoli frutti come lamponi, mirtilli e more, ma anche molte piante ornamentali.

In questo articolo approfondiamo tutti i metodi di lotta attualmente a disposizione per contenere Popillia japonica, presentati durante il convegno da ricercatori, tecnici e rappresentati di istituzioni. Il segreto sta nella loro integrazione, vista la difficoltà a contrastare un insetto così vorace e adattabile a diverse condizioni pedoclimatiche.

Convegno nazionale tenutosi il 10 settembre 2025 a Firenze

(Fonte: AgroNotizie®)

Sorveglianza e modellistica

Da dove si parte per gestire un insetto alieno come la Popillia japonica?

Dal prevedere quando e dove potrà insediarsi, analizzando i fattori che ne facilitano l'arrivo, la stabilizzazione e la diffusione. È qui che entrano in gioco tutti gli strumenti di previsione e analisi del rischio.

In uno studio presentato da Davide Martinelli del National Research Institute for Agriculture, Food and Environment francese, è stato analizzato e quantificato il rischio di invasione della Popillia japonica in Europa continentale. Ci sono 3 fasi che caratterizzano l'invasione biologica: introduzione dell'organismo, suo insediamento e successiva dispersione; a ciascuna di queste fasi corrispondono rischi specifici, che possono essere analizzati, mappati e utilizzati per pianificare strategie di sorveglianza e contenimento.

Per quanto riguarda l'introduzione, Popillia japonica ha un comportamento "autostoppista" e per questo sono stati elaborati modelli che integrano dati del traffico aeroportuale, ferroviario e del trasporto merci su gomma, con lo scopo di individuare le province europee più a rischio. Tutto è stato confermato dalle osservazioni in campo: le zone ad alta connettività sono quelle dove l'insetto è effettivamente arrivato.

Mappa del traffico aereo

(Fonte: Davide Martinetti - Inrae)

Per quantificare il secondo livello di rischio che riguarda la probabilità che una colonia riesca a stabilirsi, sono stati utilizzati dati provenienti dal Giappone e dagli Stati Uniti accoppiati con variabili ambientali e climatiche. Infine, è stato valutato il potenziale di dispersione dell'insetto studiando sia gli adulti che lo stadio ovo larvale. Nel primo caso, maggiore è la finestra termica disponibile per il volo e la riproduzione, cioè il numero di giorni con temperature superiore ai 25 gradi, più rapido sarà l'avanzamento della specie. In Lombardia si arriva a 70 giorni e man mano che ci si sposta verso Sud questo numero aumenta. Per quanto riguarda lo stadio ovo larvale, sono state analizzate le condizioni ambientali in grado di favorire o ostacolare la sopravvivenza delle uova durante l'inverno e la successiva schiusa nella primavera seguente.

A questo tipo di strumenti predittivi si aggiunge anche la modellistica, che ha l'obiettivo di implementare strategie di monitoraggio e controllo, supportando le decisioni e favorendo un uso più efficiente e mirato delle risorse. Nell'ambito del progetto Gespo, finanziato dalla Regione Lombardia, è stato sviluppato un modello meccanicistico in grado di descrivere la fenologia di P. japonica in funzione della temperatura. I risultati del modello si possono considerare positivi soprattutto nel prevedere i tempi della prima comparsa degli adulti e nella simulazione dell'intera curva di emergenza.

Monitoraggio del territorio

Al momento del primo rinvenimento di Popillia japonica nel 2014, all'interno del parco del Ticino, non esistevano ancora né prodotti autorizzati né normative europee specifiche per il contenimento del coleottero. Lombardia e Piemonte hanno reagito tempestivamente attivando le prime misure di controllo, a partire dall'acquisto di trappole dagli Stati Uniti. In seguito, è stato istituito un tavolo tecnico scientifico a livello nazionale con l'obiettivo di definire e aggiornare le strategie di sorveglianza e gestione della specie.

Nel contributo di Iris Bernardinelli del Servizio Fitosanitario del Friuli Venezia Giulia, e Alessandro Bianchi del Servizio Fitosanitario della Regione Lombardia, è stato illustrato il sistema di sorveglianza territoriale articolato per zone a diverso livello di rischio. Nelle aree ancora indenni si concentrano le ispezioni nei vivai e nei siti sensibili come autostrade e parcheggi; nella zona cuscinetto, estesa per 15 chilometri intorno al focolaio, il monitoraggio viene intensificato; nella zona infestata, infine, l'attenzione si focalizza sui punti strategici per la diffusione passiva del coleottero.

Il monitoraggio è condotto su adulti e larve. Nel primo caso le ispezioni visive si concentrano su piante ospiti dei generi Vitis, Corylus, Prunus, Rosa, Tilia, Parthenocissus e Ulmus, nel periodo tra fine giugno e inizio luglio che coincide con l'alta stagione degli adulti. A questo si aggiungono le trappole a base di feromone e cairomoni che possono essere utilizzate oltre che per il monitoraggio, anche per la cattura massale. Più di 183 milioni di esemplari sono stati catturati tra il 2014 e il 2019, per un totale di 22 tonnellate di insetti adulti con più di 13mila trappole installate in Piemonte e Lombardia.

Strumento efficace sono le reti insetticide a lunga durata, tema che approfondiremo nel prossimo capitolo. Di queste ne sono state installate più di 30mila nella zona infestata tra il 2018 e il 2025.

Il monitoraggio delle larve si concentra soprattutto nei prati irrigui permanenti: dopo il riconoscimento si eseguono dei trattamenti larvicidi con l'impiego di nematodi e funghi entomopatogeni. Negli ultimi 10 anni sono stati trattati più di 3mila ettari a prato con questi agenti di biocontrollo.

L'intera strategia di monitoraggio e prevenzione è sostenuta da un fitto network di collaborazione che coinvolge istituzioni locali, università, centri di ricerca e servizi fitosanitari. È stata coinvolta anche la cittadinanza attraverso pannelli informativi, siti web, materiali cartacei e iniziative di citizen science. Un vero e proprio sistema di sorveglianza partecipata che affianca le attività istituzionali.

Questo complesso lavoro di monitoraggio ha portato negli ultimi 10 anni ad una riduzione del rischio di diffusione passiva degli adulti, stabilizzazione dell'avanzamento annuale del fronte di diffusione a circa 10 chilometri (sebbene esemplari sporadici siano in grado di raggiungere distanze maggiori), protezione del territorio e contenimento dei danni diretti alle colture.

Reti insetticide per la cattura massale

Le trappole a doppia esca semiochimica, che intercettano gli adulti in volo, sono semplici da installare e hanno un'alta efficacia ma anche dei difetti. Tendono a riempirsi velocemente e se la trappola non viene svuotata in poco tempo l'efficacia si riduce significativamente.

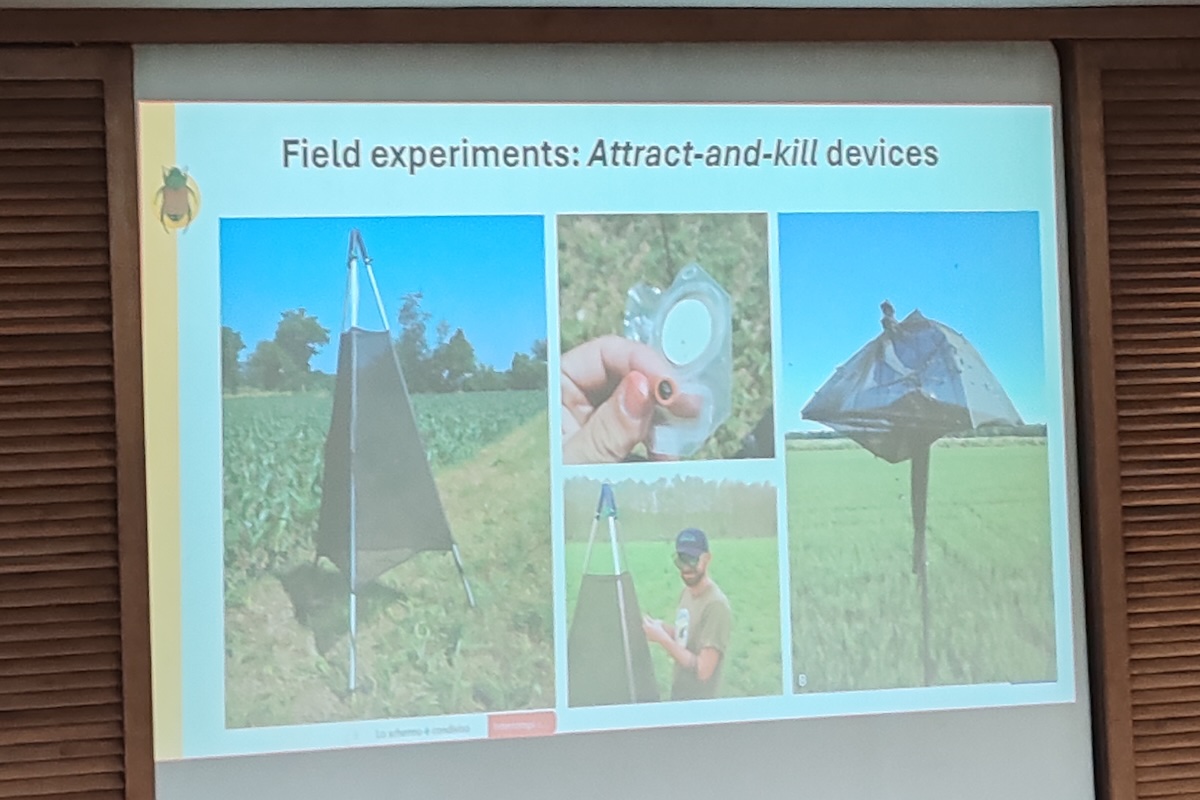

Una soluzione alternativa sono le reti insetticide a lunga durata che, in uno studio presentato da Francesco Paoli del Crea, sono state riconfigurate in dispositivi attract and kill grazie all'aggiunta di attrattivi specifici per l'organismo nocivo.

Un ampio numero di individui di Popillia japonica è stato forzato a camminare per tempi variabili sulle reti insetticide. Dopo circa 15-20 minuti, gli adulti hanno iniziato a mostrare i primi effetti del trattamento: paralisi progressiva, perdita di coordinazione e rigurgito.

In questi test il tasso di mortalità è compreso tra il 90 e il 100%, a seconda della tipologia di rete e della durata dell'esposizione. Le reti possono attirare fino a 25-26mila insetti al giorno, con un picco quotidiano che va dalle ore 12:00 alle ore 14:30. Le diverse forme testate - piramidali, ottaedriche, ellissoidale - hanno mostrato un'efficacia simile, mentre nei dispositivi chiusi si è osservata una maggiore capacità di trattenere gli insetti e preservare la concentrazione dell'attrattivo.

Le reti insetticide

(Fonte: Francesco Paoli - Crea)

Tra i difetti c'è quello che in campo l'efficacia tende a decrescere nel tempo (dal 100% al 37,5%), parallelamente con la riduzione della concentrazione del principio attivo.

Uno degli obiettivi della sperimentazione è stato quello di individuare il miglior rapporto tra numero di dispositivi e superficie da trattare, che è risultato pari a 1 dispositivo per ettaro, soprattutto in appezzamenti grandi fino a 20 ettari. Un buon compromesso tra riduzione della popolazione e costi di gestione. Importante anche la valutazione dell'impatto sugli insetti non target: in 63 osservazioni puntuali, la presenza di specie diverse da P. japonica è risultata trascurabile, soprattutto nelle aree con alta pressione dell'infestante.

Agenti di biocontrollo

Nematodi e funghi entomopatogeni sono in grado di ridurre le popolazioni larvali.

In uno studio, presentato da Giulia Torrini del Crea, è stato testato un ceppo autoctono del nematode Heterorhabditis bacteriophora denominato POP16, isolato nel Nord Italia nei terreni infestati. Ha dimostrato una elevata efficacia e adattabilità alle condizioni ambientali locali, in particolare se applicato in combinazione con una gestione idrica appropriata dei prati trattati.

Dai risultati delle prove svolte in campo tra il 2021 e il 2024 è stato dimostrato che una singola applicazione alla dose di 5x109 forme giovanili infettive per ettaro ha ridotto la densità larvale da oltre 150 larve per metro quadro a meno di 10 larve al metro quadro, dopo 60 giorni dal trattamento. Nei campi regolarmente irrigati il numero di larve si è avvicinato allo zero e il nematode ha mostrato una buona persistenza nel tempo, anche fino a 3 anni dal trattamento. POP16 ha dimostrato maggiore efficacia anche rispetto a un ceppo commerciale, soprattutto in presenza di stress idrici o escursioni termiche. Inoltre, l'introduzione dei nematodi non ha effetti negativi sulla microfauna del suolo.

Anche gli adulti di Popillia possono essere trattati con funghi entomopatogeni, come quelli appartenenti ai generi Beauveria e Metarhizium. La difficoltà sta nel riuscire a portare a contatto l'agente patogeno con l'insetto bersaglio.

A questo proposito, visto che gli adulti del coleottero sono dei grandi volatori, hanno un comportamento gregario e rispondono prontamente ai feromoni attrattivi, il problema può essere risolto utilizzando la tecnica chiamata "attract infest release", presentata da Agostino Strangi del Crea.

In questo studio è stato realizzato un dispositivo costituito da un tubo di Pvc di 16 centimetri di diametro e lungo 100 centimetri con una trappola a feromone e inoculo di funghi entomopatogeni, denominato "fungzuka". La tecnica si basa su un limite dei funghi: quello di non riuscire ad uccidere immediatamente l'insetto - ci possono volere anche 10 giorni. L'insetto, attratto dai feromoni entra nel tubo e si carica di conidi fungini; volando nei luoghi di aggregazione, accoppiamento e ovideposizione contamina gli altri individui agendo da vettore. Nei test di campo il fungo è stato ritrovato sugli adulti a distanze fino a 500 metri dal punto di rilascio, dimostrando la capacità di diffondersi attivamente nella popolazione bersaglio. Il fungo si sviluppa nell'insetto e lo fa morire, poi riemerge dal cadavere producendo altri propaguli con altri conidi che si diffondono nuovamente.

Lo strumento denominato "fungzuka"

(Fonte: Agostino Strangi - Crea)

I risultati preliminari sembrano promettenti soprattutto utilizzando il fungo Beauveria bassiana.

Infine, si guarda con attenzione alla lotta biologica classica con la mosca tachinide Istocheta aldrichi studiata dal Cabi, il Centro Internazionale per l'Agricoltura e le Scienze Biologiche.

Questa mosca è il nemico naturale del coleottero in Giappone ed è stata introdotta in Nord America negli anni '20. Qui, nelle regioni settentrionali, il parassitismo può raggiungere una media del 39%.

Istocheta aldrichi depone le uova sul pronoto del coleottero, principalmente sulle femmine adulte. Le larve perforano il coleottero e lo uccidono dopo circa 5 giorni. Fanno una generazione all'anno e il pupario trascorre l'inverno nel terreno; la mosca emerge nell'estate successiva per completare il suo ciclo vitale.

Trattandosi di lotta biologica classica è necessaria una valutazione del rischio ecologico prima che la mosca possa essere introdotta in sicurezza in Europa. I test di specificità condotti in laboratorio tra il 2023 e il 2025 su diverse specie di scarabeidi europei hanno rilevato ovideposizioni su 5 specie non bersaglio. Tuttavia, solo Anomala vitis e Mimela junii junii si sono dimostrate ospiti idonei allo sviluppo della mosca, e comunque con tassi di successo nettamente inferiori rispetto a Popillia japonica.

Alla luce di questi risultati, le attività di ricerca proseguono.

Tecniche agronomiche e fisiche

Per contrastare in maniera efficiente la Popillia japonica è importante gestire anche il settore vivaistico. La movimentazione involontaria di piante infestate è infatti una delle principali vie di diffusione del coleottero, insieme al volo degli adulti.

Per questo il settore vivaistico è soggetto a severe restrizioni commerciali e deve seguire le indicazioni del Regolamento Ue 2023/1584 che definisce un approccio integrato per la produzione di piante non infestate in condizioni di fuori serra.

Per le piante vendute con pane di terra, le misure chiave includono il diserbo chimico o meccanico del suolo durante il periodo di volo, la protezione della superficie del suolo lungo le file con materiali pacciamanti e, per le piante di maggiori dimensioni, la rimozione dei primi 20 centimetri di suolo. Per le piante in vaso, le misure prevedono l'uso esclusivo di substrati commerciali, l'isolamento fisico dei vasi dal terreno, la protezione della superficie del vaso con materiali pacciamanti durante il periodo di volo e l'applicazione di insetticidi alla chioma in caso di presenza di adulti.

Essendo oggi le indicazioni sull'uso della pacciamatura come barriera fisica ancora troppo generiche, a partire dal 2023 sono stati condotti esperimenti per valutare l'efficacia di diversi materiali pacciamanti, dei loro spessori di applicazione e dell'interazione con i parametri del suolo; ne ha parlato Nicola Mori dell'Università di Verona.

Dai risultati è emerso che la pacciamatura riduce significativamente il rischio di infestazione da parte di P. japonica e, tra i materiali testati, ghiaia e lapillo hanno fornito i livelli di protezione più elevati. Inoltre, l'efficacia è risultata positivamente correlata al peso specifico del materiale e aumentava con lo spessore applicato. L'umidità del suolo è risultata un fattore chiave nel comportamento di ovideposizione, infatti i materiali organici sono risultati quelli meno efficaci a causa della loro maggiore capacità di trattenere l'umidità.

Ma la pacciamatura non basta. Nella produzione vivaistica è fondamentale un controllo integrato che combini, oltre alle pratiche mirate a scoraggiare la deposizione, anche protezioni fisiche della superficie del vaso, utilizzo di tecniche di controllo biologico e trattamenti chimici contro gli adulti.

Il potere della genetica

Un approccio nuovo ma promettente è quello dell'Rna Interferente per contenere virus, funghi, batteri, nematodi e insetti patogeni. L'Rnai sfrutta il meccanismo immunitario naturalmente presente nelle cellule. I protagonisti di questo meccanismo sono piccoli frammenti di Rna interferenti (siRna) che regolano in maniera negativa l'espressione di geni target del patogeno.

Nello studio presentato da Luciana Galetto del Cnr, sono stati progettati e sintetizzati nuovi Rna a doppio filamento (dsRna) per silenziare geni essenziali di Popillia japonica. Sono state tentate diverse strategie di somministrazione di dsRna alle larve (mediante iniezione) e agli adulti (mediante iniezione e saggi di alimentazione su piante trattate). I primi risultati evidenziano che negli adulti si possono ridurre i tassi di sopravvivenza e prolificità.

Endoterapia e piante trappola

Durante il convegno nazionale dedicato a Popillia japonica, Immacolata Iovinella del Crea, ha presentato una strategia che integra la tecnica dell'endoterapia con l'impiego di piante trappola. L'endoterapia prevede l'iniezione diretta di principi attivi all'interno dei vasi xilematici della pianta, che vengono poi trasportati e distribuiti fino alle foglie, dove gli insetti fitofagi vengono esposti a dosi letali. L'aggiunta di attrattivi potenzia ulteriormente l’efficacia, trasformando l'albero trattato in un'esca letale per gli adulti.

In questo studio è stato valutato l'effetto dell'endoterapia con acetamiprid in 3 contesti ambientali differenti, misurando sia la concentrazione residua del principio attivo, sia la mortalità degli adulti di Popillia. In 3 vigneti l'iniezione è stata effettuata nei ceppi posti agli angoli dei filari e solo in 1 dei 3 siti è stata rilevata una chiara riduzione dell'attività trofica, con defogliazioni più contenute soprattutto nella parte apicale della chioma. Tuttavia, l'efficacia complessiva è stata limitata e in alcune piante si sono evidenziati sintomi di fitotossicità. Le analisi residue però hanno confermato una progressiva riduzione della concentrazione di acetamiprid durante la stagione, con livelli negli acini ben al di sotto dei limiti massimi residui fissati a livello europeo.

In vivaio, l'endoterapia è stata sperimentata su tigli in vaso, con applicazioni primaverili di 3 diversi principi attivi: acetamiprid, abamectina ed emamectina benzoato. I risultati hanno confermato la maggiore efficacia dell'acetamiprid nel ridurre la vitalità degli adulti di P. japonica, mentre gli altri 2 composti non hanno prodotto effetti rilevanti.

L'endoterapia potrebbe essere una tecnica promettente da integrare nei programmi di difesa ma richiede ulteriori miglioramenti per ottimizzare la traslocazione e la distribuzione dei principi attivi internamente alla pianta e valutarne la sostenibilità ambientale ed economica.