Il futuro normativo del biocontrollo e nuove frontiere per la difesa sostenibile

La quarta edizione della Biocontrol Conference si è tenuta il 28 ottobre 2025. Nell'articolo tutte le slide dei relatori

La Biocontrol Conference 2025 che si è tenuta il 28 ottobre ha come obiettivo quello di trasferire le conoscenze dalla ricerca al mondo agricolo

Fonte immagine: Agronotizie

Dalla proposta europea di un pacchetto normativo per semplificare l'autorizzazione dei prodotti di biocontrollo, allo sfruttamento del meccanismo della stanchezza del terreno come strumento di lotta biologica, fino al ruolo strategico del microbioma. Questi sono solo alcuni dei temi affrontati durante la quarta edizione della Biocontrol Conference che si è tenuta il 28 ottobre 2025 a Napoli. Un evento che, ancora una volta, ha messo in luce quanto la difesa fitosanitaria stia evolvendo non solo nella pratica, ma anche a livello culturale.

L'evento - organizzato da Fruit Communication, dall'Associazione Regionale Pugliese dei Tecnici e Ricercatori in Agricoltura (Arptra), dall'Associazione Italiana Protezione delle Piante (Aipp) e dall'Associazione Italiana Tecnici Specialisti in Agricoltura (Antesia) - ha quest'anno cambiato location ma non obiettivo: trasferire le conoscenze dalla ricerca al mondo agricolo.

Come ha sottolineato Gianluca Chieppa, presidente di Arptra, "10-15 anni fa il biocontrollo era considerato un approccio di nicchia. Adesso, invece, è diventato un pilastro della protezione e della difesa integrata, insieme ad altre innovazioni come Dss, robotica e intelligenza artificiale. Il nostro ruolo oggi è quello di cogliere le innovazioni e trasferirle agli agricoltori".

Un cambiamento che richiede un aggiornamento continuo delle competenze, come ha ricordato Pasquale Crispino, presidente dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Napoli: "Negli ultimi anni abbiamo perso circa il 43% dei principi attivi. Oggi l'approccio alla difesa è totalmente diverso e non si può più improvvisare, c'è bisogno di formazione. È necessario migliorare la sinergia tra ordini professionali, istituzioni, università, ditte produttrici, agronomi e agricoltori. Tutto questo possiamo farlo anche grazie ad eventi come la Biocontrol Conference".

Biocontrollo e normativa: la sfida delle semplificazioni

Parliamoci chiaro: i prodotti fitosanitari scarseggiano e il tempo stringe. In questo contesto, accelerare l'entrata in commercio dei prodotti di biocontrollo è una necessità. Eppure, ad oggi, manca ancora una definizione normativa univoca di biocontrollo e non esiste un regolamento scritto appositamente per questi prodotti.

In rappresentanza delle aziende produttrici di mezzi di biocontrollo c'è Ibma, l'International Biocontrol Manufacturers Association, che durante la conferenza ha illustrato un piano in tre fasi pensato per velocizzare il processo autorizzativo e favorire l'accesso al mercato.

Il primo passo riguarda la migliore attuazione del Regolamento 1107/2009, nato per i prodotti fitosanitari di sintesi ma oggi unico riferimento anche per i mezzi di biocontrollo. Ibma chiede una chiave di lettura differenziata per questi prodotti, con maggiore competenza tecnica da parte degli Stati membri e dell'Efsa, l'attivazione di una corsia preferenziale e l'implementazione del riconoscimento reciproco: un meccanismo che permetterebbe a un prodotto già autorizzato in uno Stato membro di ottenere più facilmente l'autorizzazione anche negli altri.

Il secondo passo prevede modifiche mirate al Regolamento 1107, a partire da una definizione armonizzata di biocontrollo a livello europeo. Secondo quanto proposto da Ibma e condiviso dall'industria, rientrano nella definizione:

- i microrganismi: batteri, funghi, protozoi, virus, viroidi e microrganismi interi, cellule vive e morte, qualsiasi metabolita microbico associato, materiali di fermentazione e frammenti cellulari;

- le sostanze naturali: uno o più componenti di origine naturale tra cui piante, alghe e microalghe, minerali, peptidi, proteine (ad esempio anticorpi ed enzimi);

- i semiochimici: sostanze emesse da piante, animali e altri organismi utilizzate per la comunicazione intraspecie e/o interspecie con un modo di azione specifico per il bersaglio e non tossico;

- i macrorganismi: agenti di biocontrollo invertebrati quali insetti, acari e nematodi che controllano le popolazioni di parassiti attraverso la predazione o il parassitismo.

Leggi anche: Tutto (o quasi) sul mondo del biocontrollo

Il terzo passo punta ancora più in alto: la creazione di un quadro normativo dedicato interamente al biocontrollo.

Ma come è arrivata Ibma a proporre questo piano? E perché? Dopo la bocciatura del regolamento sull'uso sostenibile, l'attenzione si è spostata sull'Eu Vision for Agriculture and Food, un documento strategico che ha spinto la Commissione Europea a impegnarsi, entro la fine del 2025, nella presentazione di un pacchetto legislativo di semplificazioni per il biocontrollo.

Al momento sembra che la Commissione sia nei tempi, infatti ha già avviato una consultazione pubblica proponendo una prima bozza di definizione del biocontrollo.

I passaggi successivi, dopo la presentazione del pacchetto, sono:

- 2026 - Esame del nuovo testo di semplificazione da parte del Parlamento Europeo e votazioni parlamentari;

- 2027 - Finalizzazione della legislazione sulla semplificazione in sede di trilogo tra Commissione, Parlamento e Consiglio con possibile conclusione ed entrata in vigore delle modifiche.

"I prossimi 2 anni saranno decisivi per l'intero comparto - ha dichiarato Alessandra Moccia di Ibma Global - Speriamo di ritrovarci tra 2 anni a festeggiare i progressi fatti".

Acidi nucleici per il biocontrollo

Durante l'edizione 2023 della Biocontrol Conference, Stefano Mazzoleni, ecologo e professore all'Università di Napoli Federico II, aveva presentato il meccanismo biologico alla base della stanchezza del terreno. Si tratta dell'effetto autotossico del self Dna: quando frammenti di piante cadono al suolo e iniziano a decomporsi, rilasciano nel terreno il proprio Dna; se questo si accumula oltre una certa soglia, inizia a esercitare un effetto inibitore sulla crescita degli individui della stessa specie. Per questo se si coltiva sempre la stessa specie, il terreno si ammala.

Leggi anche: Stanchezza del terreno, la scoperta di come funziona davvero

Oltre a questa importante scoperta, oggi si aprono anche scenari concreti per lo sviluppo di nuove strategie di controllo biologico. Infatti, l'effetto autotossico del self Dna è un processo biologico generale che ricorre in qualsiasi organismo: quando un organismo viene esposto nella propria dieta o substrato o cellula alla presenza del proprio Dna degradato è inibito, cosa che non avviene quando esposto a Dna di un'altra specie.

Su questa base nasce il principio del self Dna inhibition: una tecnica che, come l'Rna Interference, sfrutta frammenti di acidi nucleici ma agisce in modo più ampio e non mirato a un singolo gene. Il risultato è una riduzione generalizzata della sintesi proteica e l'impossibilità, da parte dell'organismo bersaglio, di sviluppare resistenze. A questi vantaggi se ne aggiunge un altro: i frammenti di Dna sono più stabili e hanno quindi una maggiore shelf life rispetto ai frammenti di Rna e possono anche essere conservati a temperatura ambiente.

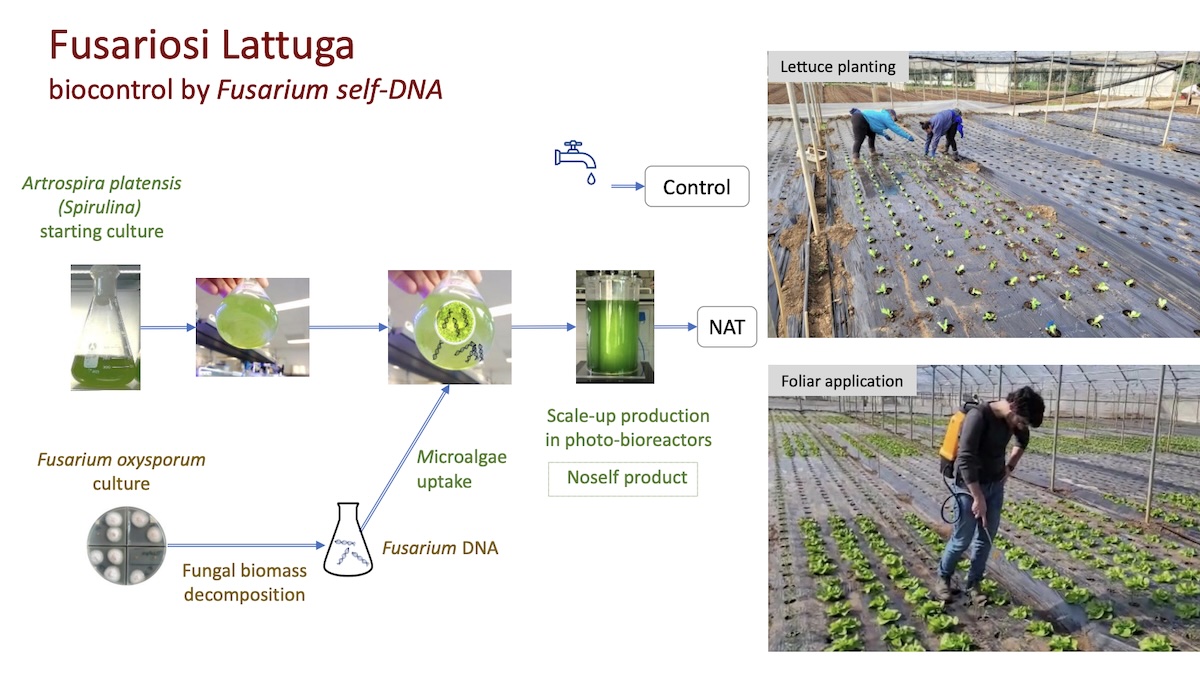

Tuttavia, questa innovazione si scontra con un limite normativo: il Dna, al momento, non rientra tra i principi attivi approvati nelle direttive europee. Per questo motivo il gruppo di ricerca ha scelto una strada alternativa. Piuttosto che proporre un prodotto contenente frammenti di Dna, ha selezionato microrganismi benefici con azione biostimolante e/o di biocontrollo già registrati - come spirulina, Trichoderma harzianum, Bacillus thuringiensis, Beauveria bassiana - coltivati in presenza del Dna degradato del patogeno da combattere. Si tratta di una semplice esposizione e non di una modifica genetica, quindi non è una tecnologia Ogm.

La sperimentazione è già iniziata. A Battipaglia (in provincia di Salerno), in una serra colpita da Fusarium oxysporum, piante di lattuga sono state trattate con spirulina pura e spirulina precedentemente esposta, durante la sua coltura, a un assorbimento naturale da un terreno arricchito con Dna frammentato di F. oxysporum. I risultati hanno evidenziato cambiamenti significativi nella metabolomica vegetale, con un incremento di metaboliti associati alla resistenza.

Biocontrollo della fusariosi della lattuga con la tecnica del self Dna inibition

(Fonte: Stefano Mazzoleni dell'Università di Napoli)

Questi dati non bastano e il team di ricerca sta lavorando anche su altre applicazioni tra cui quella per il contenimento delle orobanche nel pomodoro, i cui risultati usciranno a breve.

Perché è importante conoscere il microbioma?

La conoscenza del microbioma ha fatto passi da gigante negli ultimi anni, trasformando radicalmente il modo in cui osserviamo e gestiamo le interazioni tra piante e microrganismi.

Durante la Biocontrol Conference 2025, Rita Milvia De Miccolis Angelini dell'Università di Bari ha mostrato come oggi, grazie agli approcci metagenomici, è stato possibile passare dallo studio del singolo microrganismo all'analisi di intere comunità microbiche.

Il microbioma che popola rizosfera, endosfera e fillosfera è una rete complessa, composta da batteri, funghi, archaea, virus e protisti, con funzioni fondamentali per la salute del suolo e delle colture. Dalla mineralizzazione dei nutrienti alla produzione di sostanze bioattive (come sostanze antimicrobiche e fitormoni), passando per la mobilizzazione del fosforo e la fissazione dell'azoto. Questi microrganismi sono in grado di mediare le interazioni tra pianta e patogeni, incrementare la fertilità attraverso la solubilizzazione dei nutrienti, indurre resistenza agli stress biotici e abiotici e migliorare sia la qualità sia la quantità delle produzioni.

La composizione del microbioma è influenzata da numerosi fattori. Tra quelli biotici, il genotipo della pianta, lo stadio di sviluppo e le pratiche agronomiche. Tra quelli abiotici, la qualità del suolo, il clima e l'ambiente di coltivazione.

Grazie alle tecniche metagenomiche, è oggi possibile estrarre e analizzare il Dna totale di un campione di suolo o tessuto vegetale, ricostruendo sia il profilo tassonomico (chi c'è dentro?) sia quello funzionale (cosa possono fare le comunità di microrganismi presenti?). Tecnologie come il metabarcoding e lo shotgun sequencing permettono di identificare famiglie, generi e specie microbiche, ma anche di analizzare i geni presenti e le potenzialità metaboliche dell'intero sistema.

Durante l'intervento sono stati presentati diversi casi studio che dimostrano l'utilità di queste analisi per la gestione delle colture. In vigneto, ad esempio, è stato osservato come l'inerbimento dell'interfila favorisca una maggiore abbondanza di Pgpr (rizobatteri promotori della crescita) e batteri azotofissatori, con livelli più elevati di attività enzimatica e segni di un suolo biologicamente attivo e fertile. Al contrario, nei filari diserbati, c'è abbondanza di microrganismi legati ai cicli di azoto, fosforo e zolfo, coerenti con la localizzazione dei fertilizzanti.

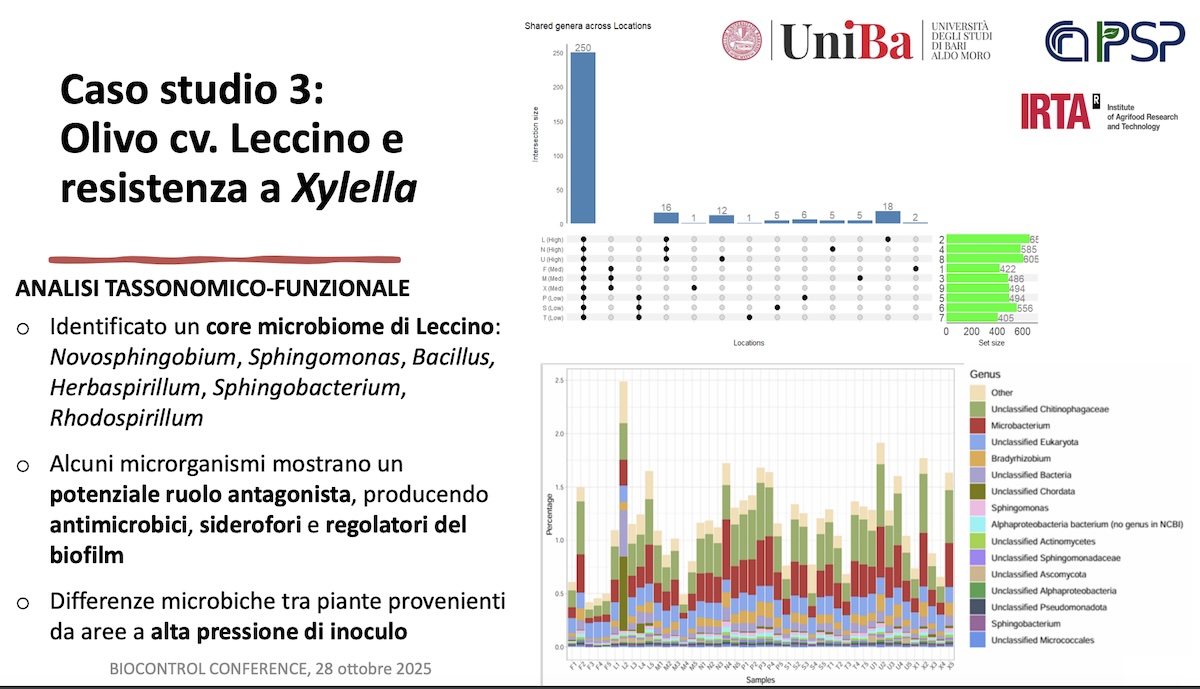

Un secondo esempio riguarda lo studio del profilo metagenomico del microbioma del legno in piante di olivo della cultivar Leccino, resistente a Xylella fastidiosa, con l'obiettivo di identificare potenziali microrganismi utili al controllo del patogeno. I ricercatori hanno identificato un consorzio microbico composto da alcuni microrganismi che mostrano un potenziale ruolo antagonista grazie alla produzione di antimicrobici e siderofori. Questi consorzi potrebbero essere utilizzati su varietà suscettibili, come strategia di contenimento biologico del patogeno.

Studio del profilo metagenomico del microbioma del legno in piante di olivo della cultivar Leccino

(Fonte: Rita Milvia De Miccolis Angelini dell'Università di Bari)

Tutti questi risultati mostrano come la metagenomica stia aprendo nuove prospettive, non solo per il biocontrollo ma anche per il monitoraggio dello stato microbiologico del suolo, la messa a punto di biofertilizzanti su misura e l'applicazione di pratiche microbioma-friendly come inerbimento, rotazioni o uso di compost. Tutto questo può contribuire a una gestione di precisione basata su dati microbiologici.

Tutte le relazioni della Biocontrol Conference 2025 sono disponibili e scaricabili sul sito di Fruit Journal ai seguenti link:

- Biocontrol Conference: slide e video della prima sessione;

- Biocontrol Conference: slide e temi della seconda sessione.

Le relazioni delle aziende

Rovensa Next: "Oro-Quin potenziato dalla tecnologia Orower®: incremento di efficacia e sostenibilità nei programmi di difesa"

BASF: "Serifel®: strategie d'impiego su nuove colture orticole"

Gowan Italia: "Perimeter: nuovo agrofarmaco botanical multi-sito, di origine naturale, estratto da Swinglea glutinosa"

BIOGARD®: "Lepinox WG e FLY500: nuove soluzioni per il controllo dei fitofagi"

Ascenza: "Ascenza Organic Experience"

Bayer: "Root to success: il controllo sostenibile dei nematodi"

Certis Belchim: "Nemaclean, il nuovo nematocida biologico per le colture orticole in serra"

Syngenta Biologicals: "Taegro: un valido alleato nella difesa da alternaria e micotossine nel pomodoro da industria"

Koppert: "Nuovo biofungicida a base di Willaertia magna per vite e orticole"

Agrifutur: "Agrifutur: soluzioni e progetti"

Agroventures: "Lievito YSY® Papiliotrema terrestris ceppo PT22AV: un nuovo agente di biocontrollo"